Lehrstunde mit aktuellem Bezug

Naturgemäß fühlt sich jeder Besucher des Stücks Der kaukasische Kreidekreis von Bertolt Brecht an die aktuellen Szenarien von Krieg und Vertreibung, Willkür und Überlebenswille erinnert, die derzeit und immer wieder die angeblich zivilisierte Welt erschüttern, ehe der eine Flammenherd an Erschöpfung erlischt und anschließend der nächste zündet. Holger Schultze, Intendant des Theaters Heidelberg, verzichtet indes auf irgendwelche Video-Aktualisierungen, sondern konzentriert sich auf den Kern dieser Parabel: verhandelt wird ein Stück Menschlichkeit und Mitgefühl in einer wirren Zeit.

Brecht hat den Rückgriff auf den klugen König Salomon, der in einem Sorgerechtsstreit ums Kind das „salomonische“ Urteil fällt, als zeitgemäße Parabel in einem vom Bürgerkrieg gebeuteltem Land angesiedelt. Der selbstherrliche Gouverneur wird gemeuchelt, seine exzentrische Frau flieht und lässt ihr Baby zurück. Die Küchenmagd Grusche wird fast wider Willen zur Retterin des kleinen Kerlchens, muss selbst vor den Häschern fliehen und findet in den Bergen Zuflucht um den Preis einer Scheinehe.

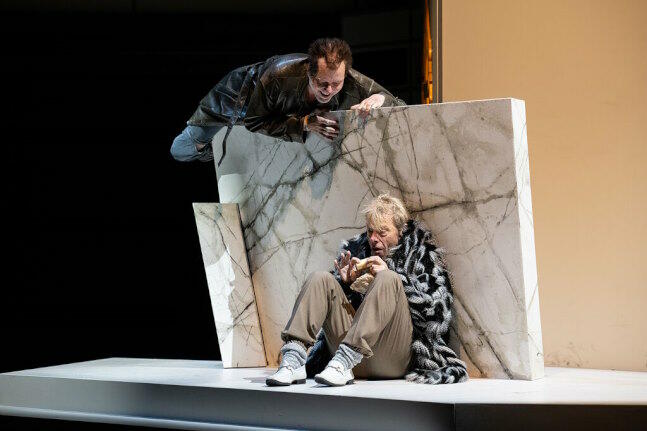

Verworrene, aber miteinander verwobene Stränge, die einen raffinierten Spielort finden, denn die marmoriert-weiße Schachtelung auf der Drehbühne bietet vielerlei Ein- und Ausgänge und Fluchtpunkte in Mehrfachnutzung. Dort dürfen sich die Charaktere in einer geschlossenen Ensemble-Leistung entwickeln. Allen voran Lisa Förster als Grusche, einerseits von Zweifeln und Ängsten geplagt, andererseits der Fürsorge um ein alleingelassenen Babys verpflichtet, das ihr ans Herz wächst. Darum dreht sich der Streit, wenn nach den Kriegswirren die schrill-selbstsüchtige Mutter und Gouverneurs-Witwe (Katharina Ley) auftaucht und ihre Leibesfrucht zurückfordert.

Da schlägt die Stunde des Dorfschreibers Adzak (Marco Albrecht), den die Kriegswirren zum Richter hoch gespült haben. Pfiffig, raffiniert, scheinbar zufällig und naiv entlarvt er die Mechanismen von Korruption, Justiz-Käuflichkeit, Verlogenheit und Machtgier. Sein Urteil aber fällt er Pro Familia und gegen die leibliche Mutter, deren wahre Beweggründe im reichen Erbe des Filius gründen. Richter Azdak aber zieht das Vermögen ohnedies ein, gehört es doch dem Volk; das erinnert an derzeitige Diskussionen in diesem unserem Lande, ob denn Vermögen nicht wenigstens ein bisschen besteuert werden sollten..

Zwei Dinge fallen bei dieser eindringlichen und von intensiver Schauspielkunst getragenen Inszenierung zudem auf: Schultze formt Prolog und Epilog aus dem McCarthy-Tribunal gegen „unamerikanische Tätigkeiten“, das 1947 auch Brecht vorgeladen hatte, der daraufhin schnell die USA verließ. Zum anderen stellt Paul Pütsch mit seiner Band die Bühnenmusik von Paul Dessau sehr griffig auf. Die Songs allerdings wirken weniger zeitlos, als eher aus der Zeit gefallen. Das Premierenpublikum war außerordentlich angetan.