Mäh!

Es ist die letzte Saison von Heiner Goebbels als Intendant der Ruhrtriennale, und die beiden Jahre zuvor haben uns bereits gezeigt, dass unter seiner Ägide das Festival einem Experimentallabor des Theatralischen gleicht. Konventionen werden lustvoll über Bord geworfen, die gute alte Dame namens Oper erweist sich als weitgehend abgewrackt, neue Formen gilt es zu erproben. Wie jetzt in Duisburg: Auf dem Programm De Materie des niederländischen Komponisten Louis Andriessen. Goebbels selbst führt Regie und entpuppt sich dabei erneut als Tüftler, der mit schier jungenhafter Begeisterung nach visuellen Lösungen forscht.

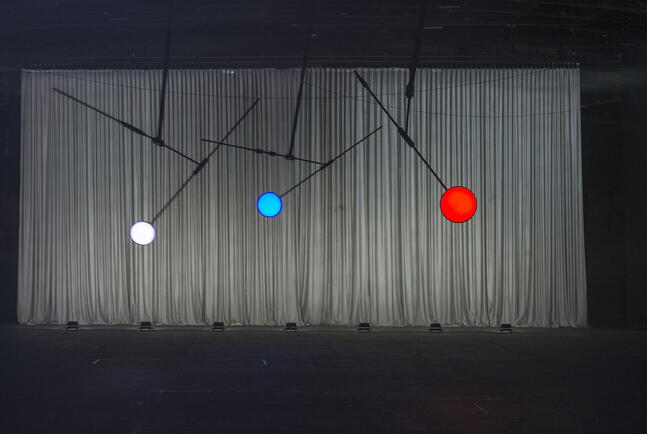

Zusammengebaut wird dann alles von Bühnenbildner und Lichtgestalter Klaus Grünberg. Und so ziehen weiße Zeppeline über uns und eine Forschungsstation ihre Bahn, wirbeln drei kreisförmige Flächen durch die Luft, stetig ihre Farbe ändernd, bewegt von riesigen, flexiblen Stangen. Zwei Tänzer wiederum, die in der riesigen Kraftzentrale, einst das energiespendende Herz für die Herstellung von Stahl, wie Marionetten wirken, beschwören die alten Zeiten eines Fred Astaire herauf. Wer hier schon schmunzelt, weil wir nun die Abteilung nett und putzig erreicht haben, wird alsbald ins Kichern und Gibbeln verfallen, angesichts der hundert Schafe, die sich plötzlich auf der Bühne breit machen – „Mäh“.

Was wir sehen, ist eine Oper. So sagt es jedenfalls der Komponist im Programmheft, um sogleich einzuschränken, nicht im Sinne des 18. oder 19. Jahrhunderts. Oper sei nur ein Begriff, man könne es auch Musiktheater nennen. Regisseur Heiner Goebbels wiederum jongliert mit diesen Vokabeln ähnlich. Für uns aber ist De Materie ein musiktheatralisches Konstrukt, das stark narrative und oratorienhafte Züge aufweist, mit Musik, die überwiegend einer akkordischen Ordnung gehorcht, schwankend zwischen Bruitismen und mystischem Klang. Dabei hat Andriessen, Jahrgang 1939, erstaunlich harmonisch komponiert.

Das arg Konstruierte, das uns zugleich zu distanzierten Beobachtern macht, ist nicht zuletzt dem Libretto geschuldet. Wenn man es denn so nennen will, denn De Materie erzählt keine Geschichte. Vielmehr rezitieren ein kleiner Chor, eine Sopranistin, ein Tenor und eine Sprecherin Texte, die sich einerseits mit eben der Materie befassen, die uns umgibt, zum anderen mit der Spiritualität. Kluge Worte über den Schiffsbau sind im ersten Teil dabei (Anleitung von Nicolaes Witsen, 1690), über die unendliche Teilbarkeit von Partikeln (von dem Physiker Gorleus, verfasst zu Beginn des 17. Jahrhunderts).

Das alles wirkt relativ nüchtern, der zweite Teil indes, die Vision einer Nonne von der körperlichen Vereinigung mit Gott, ist von berauschender Spiritualität. Ausstatter Klaus Grünberg hat dazu einen gelblich-nebeligen Kirchenraum geschaffen, durch dessen Zentrum Goebbels zunächst einen Trauerzug schwarzer, gesichtsloser Gestalten ziehen lässt. Die sich auf schmale Bänken in seltsamen Verrenkungen drapieren, während vorn die Sopranistin Evgeniya Sotnikova betörend schön und mit großer Empathie ihren Text singt, und uns so tatsächlich nahe kommt. Mehr und mehr schwingt sich die sanfte Musik zu großer Hymnik auf. Fabelhaft wird im übrigen alles vom Ensemble Modern Orchestra unter Peter Rundel interpretiert.

Das erwähnte Farbenballett und die Tanznummer, zu jazziger, revuehafter Musik, die vor allem von einer Saxophon-Batterie getragen wird, bezieht sich auf den Maler Piet Mondrian, seine Tanzleidenschaft und die kunsttheoretische Strömung De Stijl. Dann aber die Schafe: Herdentriebverhalten zu zwei meditativen Klängen, die sich über lange Minuten beständig wiederholen. Sich irgendwann allmählich steigern, zum Text des Dichters Willem Kloos: „Träum schönen Tod, unsterbliches Verlangen...“. Schöner Tod? Das Ende gehört der Physikerin Marie Curie, Auszügen aus ihrem Tagebuch, die kundgeben von der großen Trauer über den gestorbenen Ehemann.

Die Wissenschaftlerin im Kreis lauter altehrwürdiger Kollegen, ein Tisch, zwei Tafeln, ein alter Leuchter. Noch einmal ein wirkungsvolles Bild, detailgetreu einer Fotographie nachempfunden. Doch die Distanz zum Gesamtwerk, sie bleibt. Wie das Bild von den Schafen sich ins Gedächtnis eingraben wird – „Mäh“!