Spaß im Dritten

Aus dem Nähkästchen des Kritikers: Es gibt so Abende, wo man in der Pause eigentlich nach Hause will. Kann man aber nicht, man ist ja Kritiker. Und dann betäubt man sich mit Zweckoptimismus à la: „Vielleicht kommt ja noch was.“ Kommt aber in der Regel eigentlich nie. Im neuen Graf von Luxemburg der Deutschen Oper am Rhein aber schon.

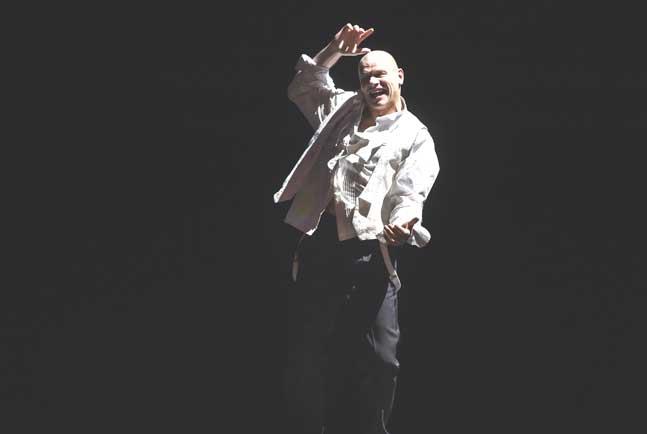

Da hat die Titelfigur am Ende des zweiten Aktes eine Arie, besser: einen Monolog fast wagnerischer Ausprägung. Mit diesem gelingt es dem Bariton Bo Skovhus, der den René bis dahin bereits nahezu zwei Stunden mit großer physischer Präsenz gespielt und so kraft- wie mühevoll gesungen hatte, direkt in die Herzen der Zuschauer zu dringen. Plötzlich geht einen dieser frustrierte Hallodri etwas an. Man sieht auch das Spiel ganz anders an. Und es kommt ganz anders in Schwung. Der Schauspieler Oliver Breite moderiert witzig den offenen Bühnenumbau vom Theater zum Hotel und vollzieht seinen Rollenwechsel vom Pförtner zum Rezeptionisten, indem er sich mit größtmöglicher Eleganz seines sinnlos albernen Drachenkostüms entledigt. Dann hält er einen köstlichen, heutige Verhältnisse pointiert in den Blick nehmenden Monolog – und eine neue Figur tritt auf. Susan Maclean beklagt als russische Adlige, wie alles immer schneller wird, wie man aufpassen muss zu leben und nicht gelebt zu werden. Und weil der Text ihres Couplets nicht alt geworden ist, hängt sie ihm zwei neue Strophen an, über den Klimawandel und den neuen US-Präsidenten. Fast alles, was im Anschluss passiert, stimmt zusammen – und zwar genau. Der erotische Duett-Tanz von Skovhus und der timingsicheren und plötzlich unerhört charmanten Juliane Banse, die hinreißend stumme Vision eines Maschinengewehr-Massakers, bei dem ein tanzender Engel das Paar beschützt, die selbstverständliche Auflösung dieses Bildes in ein konventionelles aber wirkungsstarkes Schlusstableau. Plötzlich fließt alles, haben wir einen spritzigen, heutigen Blick auf jenes Party-Spektakel, das die Operette ja eigentlich sein soll, ohne gewollten Witz und überbraves Nachbuchstabieren der Handlung.

Nur, warum war das nicht von Beginn an so? Da wechseln sich schöne Einfälle mit zynischen, szenischen Verkleinerungen und oft lieblos choreographierten, merkwürdig schalen Slapstick-Einlagen ab. Auch weil die Düsseldorfer Symphoniker nicht ihren besten Tag haben, kann man sich einzig an der Spielintelligenz der Protagonisten und der grandiosen Lavinia Dames als Juliette erfreuen, die als einzige, und dann gleich im Übermaß, über jene Eleganz in Gesang und Spiel verfügt, die eigentlich zum Fundament des Genres gehört, aber offensichtlich auf unseren Bühnen vom Aussterben bedroht ist. Schwamm drüber. Am Ende haben alle Spaß und bekommen obendrein noch eine schwungvolle Zugabe geboten. Und das durchaus mit Recht.