Wenn die Kunst im Manifest erstickt

Mit Mut zum Risiko und einer Verneigung vor dem aktuellen Bauhaus-Jubiläum startet das Theater Hagen in die Spielzeit 2019/20. Es bringt zur Eröffnung Cardillac auf die Bühne: Paul Hindemiths Oper über einen kriminellen Künstler, uraufgeführt 1926 in Dresden, komponiert auf dem Scheitelpunkt der Weimarer Republik, mithin in unruhig bewegter Zeit.

Das ist ein Wagnis, zumal für ein seit Jahren durch städtische Sparmaßnahmen gefährdetes Haus. Denn Hindemiths erste abendfüllende Oper macht es dem Publikum nicht leicht. Da ist einerseits die antiromantische Tonsprache, die in ihrer Verknappung und Strukturbetonung von Bauhaus-Prinzipien und von Hindemiths Zusammenarbeit mit Oskar Schlemmer kündet: eine neobarocke Moderne, die sich bewusst vom Musikdrama wagnerscher Prägung absetzt. Andererseits erstaunt das so kürzelhafte wie pathossatte Libretto, das der Schriftsteller Ferdinand Lion auf Grundlage der Novelle „Das Fräulein von Scuderi“ von E.T.A. Hoffmann schuf.

Die Oper erzählt von einem spannenden Kriminalfall im Paris des 17. Jahrhunderts. Cardillac, ein genial begabter Goldschmied mit psychopathologischen Zügen, holt sich seine über alles geliebten Kunstwerke zurück, indem er die Käufer kurzerhand ermordet. Auch den Galan seiner Tochter, der eine goldene Kette für seine Braut erwirbt, will er nicht verschonen. Wie sich die Dinge um den Serienmörder zuspitzen, führt Hindemith in mal blechgepanzerten, mal kammermusikalisch delikaten Episoden aus.

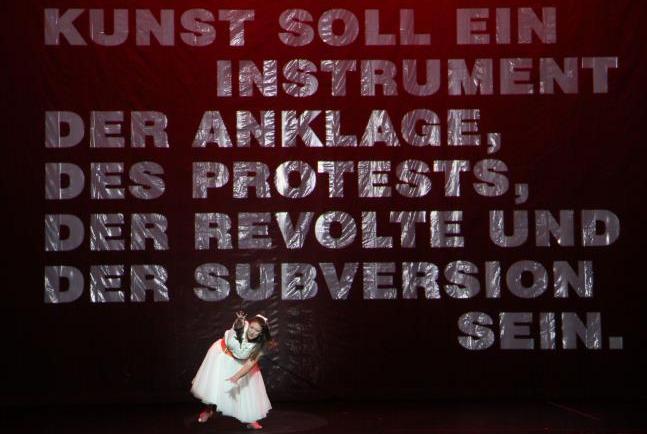

Regisseur Jochen Biganzoli, der mit Hindemiths Einakter-Triptychon in Osnabrück und Mathis der Maler in Dresden große Erfolge feiern konnte, nimmt sich in Hagen jetzt der rund neunzigminütigen Erstfassung von Cardillac an, die sich gegen die überarbeitete Fassung von 1952 durchgesetzt hat. Der Regisseur scheint freilich nicht sehr an der Studie eines seelisch kranken Charakters interessiert. Er inszeniert eine manifestschwangere Problemoper über die Aufgabe der Kunst in der Gesellschaft. „Wozu Theater? Wozu Kunst?“, fragt er uns unentwegt und lässt diverse Antworten berühmter Künstler auf die Vorhänge projizieren, die den kargen Bühnenraum begrenzen.

So gibt es an diesem Hindemith-Abend viel Komplexes zu hören und zu lesen, aber aufgrund spärlicher Ausstattung relativ wenig zu sehen. Die Regie versucht, ein Kammerspiel um einen „Kunst-Terroristen“ in Schwung zu bringen. Aber das bleibt größtenteils Behauptung: Die Figuren scheinen kaum je über die Funktion von Platzhaltern und Handlungstransporteuren hinauszukommen. Eine Ausnahme bildet Cardillacs Tochter, die Biganzoli so anleint, dass sie den Vater auch körperlich nie erreichen kann. Es berührt, sie ebenso hartnäckig wie vergeblich die Arme nach ihm ausstrecken zu sehen. Dagegen wirkt die in der Szene zwischen der Dame und ihrem Kavalier bemühte Kapitalismuskritik schal.

Die Chorszenen, die Hindemiths Oper eine Klammer geben, jagen indes manchen Schauder über den Rücken. Die Bürger von Paris, durch die fortgesetzten Morde erschüttert und aufgepeitscht, formieren sich hier zu einem Mob, wie wir ihn aus Brittens Peter Grimes kennen. Wehe dem, der dieser aggressiv gestimmten Masse Mensch in die Quere kommt. Chor und Extrachor des Theaters Hagen wachsen hier auch akustisch zu furchterregendem Format (Einstudierung: Wolfgang Müller-Salow).

So viele Lorbeeren Biganzoli und sein Team auch für ihren Hagener Tristan geerntet haben mögen: Diesmal liegt das eigentliche Ereignis im Orchestergraben. Unter der Leitung von Joseph Trafton gelingt dem Philharmonischen Orchester Hagen das Kunststück, den neobarock gegliederten Satz dieses rhythmusgetriebenen Zwanziger-Jahre-Dreiakters jederzeit transparent zu halten. So mächtig das Blech auch die Muskeln ballen mag, die kammermusikalischen Feinheiten dieser hochexpressiven Partitur werden zu keiner Zeit erdrückt. Was schillert da nicht alles auf an Fugen, Kanons, Ostinati und Variationen, an fein abgestuften Duettinos und Terzetten! Mag die Musik in wuchtigen Ausbrüchen auch wummern und bohren, so bleibt doch immer Raum für Zartes, für dezente Jazz-Anklänge und farbenreiche Holzbläser-Soli.

Vier Gäste verbinden sich mit drei hauseigenen Gesangssolisten zu einem Ensemble, das mehr zu bieten hat als die Emission beeindruckender Phonstärken. Alle zeigen einen Ausdruckswillen, der Hindemiths Partitur wirkmächtig mit Spannung und Farben auflädt. Ausfälle gibt es in dem tonangebenden Sextett nicht: Der Kavalier (Thomas Paul) und seine Dame (Veronika Haller), Cardillacs Tochter (Angela Davis) und der um sie werbende Offizier (Milen Bozhkov), der Goldhändler (Ivo Stánchev) und Cardillac (Thomas Berau) singen mit einer Intensität, die das Diktum von der angeblichen Sprödheit des Werks Lügen straft.

Im schwarzen Overall gleicht Thomas Berau als Cardillac zunächst einem unbeschäftigten Bühnenarbeiter. Er filmt und schreibt, bleibt bis zum zweiten Akt aber stummer Statist. Woher seine Besessenheit kommt, warum dieser Antipode des Benvenuto Cellini zum Mörder wird, deutet die Regie an, wenn Cardillac mit dem Gold spricht und sein Kunstwerk liebkost. Thomas Berau leiht dem Antihelden einen kraftvollen Bariton, der Eleganz besitzt, obgleich er ihn auch schroff und herrisch ausfahren kann.

Wenn Cardillac sich schließlich freiwillig stellt, stürzt sich das Volk auf ihn, um ihn zu töten. In Hagen wird dies vom Bräutigam der Tochter verhindert. Dann fallen die Vorhänge, die den Bühnenraum begrenzen. Der Blick fällt auf die nackte Theatermaschinerie, das Licht im Parkett geht an. Die letzten Takte klingen choralhaft, aber ob die Verklärung dem „Kunst-Terroristen“ oder der Kunst an sich gilt, bleibt im Dunkeln.