Wenn der Glaube Gewalt gebiert

„Aufhören! Warum muss es immer so viel Gewalt geben?“, schreit ein Junge, als der Prophet Elias und seine Anhänger beginnen, alle Priester des Baal zu töten. Später wird er eine Bibel, die Erwachsene ihm reichen, missmutig in den Staub werfen. Geht es dem südafrikanischen Regisseur Kobie van Rensburg hier um Religions-Bashing? Macht er Felix Mendelssohns berühmtes Oratorium zum Vehikel für eine Generalabrechnung mit jedwedem Glauben?

Nein, so wohlfeil ist seine szenische Version des großen Chorwerks am Theater Krefeld nicht gestrickt. Wahr ist, dass er anhand von Mendelssohns Oratorium den Zusammenhang zwischen Religion und Gewalt untersucht. Rensburg stellt sich und uns die berechtigte Frage, ob der Monotheismus, also die Behauptung (und prompte Inanspruchnahme) eines einzigen wahren Gottes, nicht bereits ein Akt der Aggression ist. Ob eine andere Religion denkbar wäre, die nicht auf Verdrängung und Vernichtung hinausläuft.

Deshalb erfindet er für Elias eine neue Rahmenhandlung, die in die fiktive Stadt Zion führt, gelegen in den US-amerikanischen Südstaaten der 1930er Jahre. Dort bricht wegen der Klimasünden einer Wassergesellschaft eine große Dürre aus. Elias prangert das Großkapital an, kritisiert König und Königin als korrupt, wird bei einem Attentatsversuch durch einen Streifschuss am Kopf getroffen. Als er das Krankenhaus wieder verlassen darf, enttarnt er Baal als „falschen Gott“, tut Wunder, wird aber von den Herrschern verfolgt, verhaftet und schließlich hingerichtet. Sofort machen Verschwörungstheorien die Runde: Elias sei gar nicht auf dem elektrischen Stuhl gestorben, sondern Gott selbst habe ihn in einem feurigen Wagen in den Himmel geholt. Die Gemeinde sucht nun einen neuen Anführer, in den sie ihre Hoffnungen setzen kann.

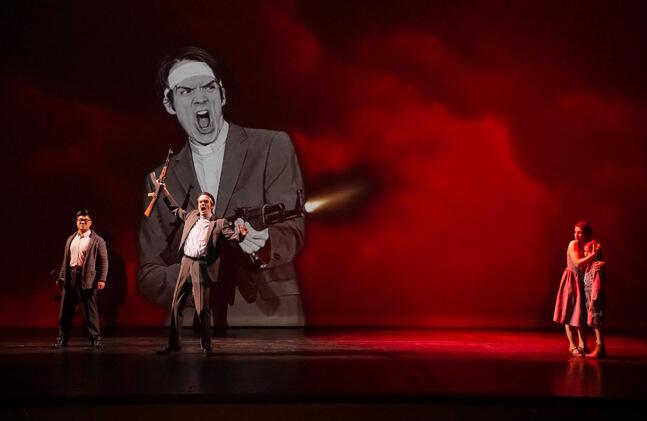

Die Kühnheit dieser Aktualisierung setzt sich in der Wahl der Mittel fort. Kobie van Rensburg setzt alles auf nahezu leerer Bühne um. Statt Requisiten nutzt er KI-generierte, dreidimensionale Bilder, die auf einen transparenten Gazevorhang projiziert werden, der den gesamten Bühnenkasten abdeckt. Was auf der dünnen Membran erscheint, ist Illusion: Zugleich erzeugen Kirchenräume, Campingplätze und Wüstenlandschaften aber den Eindruck von Tiefe. Zudem bleiben sie ein wenig unscharf. Die Glaubenswelt, ein Luftschloss? Lebt Elias im Wahn, als Folge seiner Kopfverletzung? Und ballert deshalb mit der Waffe los? Je weiter das Stück fortschreitet, desto mehr regt es zum Nachdenken an.

Rensburg legt Mendelssohns dramatisch-ehernem Spätwerk einen modernen Mantel um, nicht respektlos, sondern mit Liebe. Wichtig für das Gelingen dieser Produktion ist natürlich, dass er sich gut auf das Führen der Chormassen versteht. Neben den Profis (Opernchor und Extrachor des Theaters) hat das Theater bewusst zwei Gastchöre eingebunden (Niederrheinischer Konzertchor, Crescendo Chor Krefeld). Im Zusammenspiel mit den KI-Bildern formen die etwa 140 Sängerinnen und Sänger eindrucksvolle Massenbilder, sind teils auch im Parkett platziert, so dass eine große Nähe zum Publikum entsteht. Von einem „Mitmach-Theater“, wie im Vorfeld der Produktion angekündigt, kann aber keine Rede sein.

Rensburgs wagemutiger Wurf gerät auch musikalisch überzeugend. Die Turba-Chöre singen stimmstark und textverständlich: Sie intonieren Volkszorn, ohne ins Brüllen zu geraten („Greift die Propheten Baals!“). Die vier Chöre agieren auf Augenhöhe, sind sängerisch und darstellerisch mit dem gleichen Engagement dabei und überdies so eng miteinander verflochten, dass jeder Versuch einer Unterscheidung müßig wäre. Ihnen treten Terzette und Doppelquartette an die Seite, die vor Glaubensgewissheit strahlen.

Zu keiner Zeit kommt in diesem Elias ein undifferenzierter Forte-Brei auf. Unter Dirigent Giovanni Conti, der die Massen vom Pult der Niederrheinischen Sinfoniker aus kompetent zusammenhält, verliert Mendelssohns Musik auch in sturmgepeitschten Passagen nicht ihr elegantes Leuchten. Das Orchester begreift sich hörbar nicht als Nebendarsteller, sondern als Träger des Gesamtgeschehens. Es bringt barocke Formstrenge und romantische Gefühlswärme zusammen, lässt die Farben der Partitur glänzen, samt Fluch-Motiv (Tritonus), Chorälen, Trompetenfanfaren, Feuerzauber sowie dem Raunen und Rauschen des Windes und des Regens.

Mit Rafael Bruck (Elias) und Sofia Poulopoulou (Witwe) sind die Hauptpartien gut besetzt. Brucks Bariton scheint sich im oberen Register wohler zu fühlen, wodurch der Prophet bei ihm ein durchaus empfindsames, zuweilen sogar verletzliches Kolorit erhält. Das Gebet liegt ihm mehr als der Zorn des Eiferers. Gleichwohl findet er in entscheidenden Momenten auch kernig-grimmige Töne. Die griechische Sopranistin hält stimmlich wunderbar die Balance zwischen Lyrik und Dramatik. Sie wächst zu einer starken Gefährtin an der Seite des Propheten heran.

Am Ende ranken sich widersprüchliche Nachrichten um den Tod von Elias, aber letztlich rühmen die Chöre den „Geist des Herrn“ als Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rats, der Stärke und der Erkenntnis. Die Regie lässt dazu das Licht im Zuschauerraum einschalten. Ach, ließe sich die Menschheit doch auch abseits der Kunst erleuchten.