Aus dem Leben eines Dichters

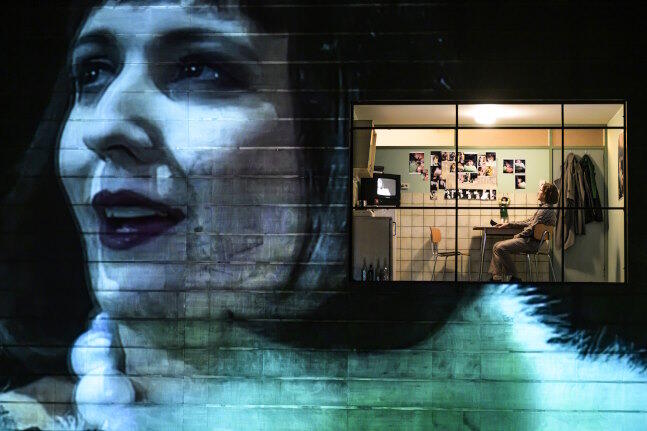

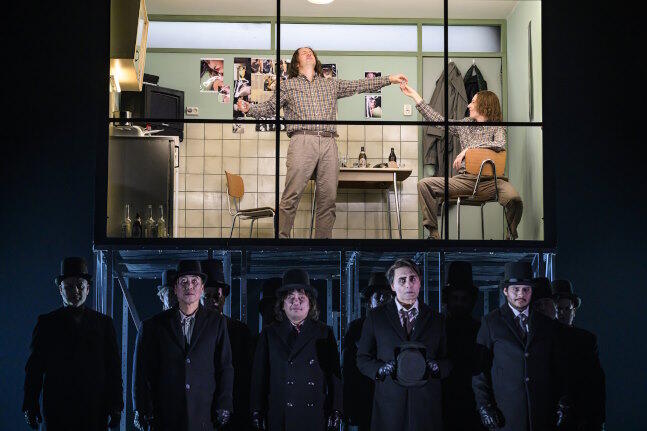

Suizid? Oder das Erlebte mit seinen Schrecken schöpferisch aufarbeiten? - Ausgebrannt und voller Schuldgefühle sitzt der Dichter Hoffmann im Hinterzimmer eines Theaters und hält eine Pistole in der Hand. Dann ist die Oper zu Ende. Wie sich Hoffmann entscheidet, erfährt das Publikum nicht. Regisseur Wolfgang Nägele lässt Hoffmanns Erzählungen an dem Ort enden, an dem sie auch begannen. Dazwischen erleben wir eine Seelenschau des Dichters. Seine drei tragischen Liebesgeschichten geben Einblick in Fühlen und Denken. Wünsche und Hoffnung stehen Unsicherheit und Qualen gegenüber, die einen Menschen in die Knie zwingen können. Also doch ein Selbstmord am Ende? Das ist nicht ausgemacht, steht Hoffmann nach jeder Niederlage doch wieder auf und ist fähig, sich neu zu verlieben.

Zuerst verliebt er sich in Olympia, die ein Automat ist. Veronika Lee singt traumwandlerisch sicher, schleudert stählerne Töne hervor. Sie ist weniger ein kunstvoll geschmiedetes Objekt, ähnelt in der Rücksichtslosigkeit ihrer Bewegungen eher einem kleinen Panzer. Aber der Dichter ist - im wahrsten Sinne des Wortes - blind vor Liebe, hört nicht auf die Muse, seine ständige Begleitung, die ihn aufzubauen und vor Fehlern zu bewahren versucht.

Dann steht ein Flügel auf Thilo Ullrichs weitgehend leerer Bühne. Der ist ein perfektes Bild für das Geschehen: Antonias Vater will sie fernhalten von allen Kontakten, denn Singen könnte ihr Todesurteil sein. Der Flügel symbolisiert Antonias ungebrochene Liebe zur Musik, ist aber zugleich ihr Versteck, ihr Krankenbett und letztendlich ihr Sarg - ein verblüffender, großartiger Einfall des Regieteams. Dusica Bijelic strahlt eine beängstigende Todesgewissheit aus, lässt aber ihre Gefühle nur sehr dosiert aufblitzen.

Hier hat Evgueniy Alexiev als Doktor Mirakel einen markanten Auftritt. Mal flüsternd, mal drohend versucht er Antonia zum Singen zu verleiten und so in den Tod zu treiben. Alexiev ist in allen seinen dunklen Rollen (neben Doktor Mirakel auch Lindorf, Coppélius, Dappertutto) weniger der düstere Teufel. Mit wendiger Stimme und ebensolchen Bewegungen ist er eher ein smarter, überaus flexibler Mephisto.

Der Kurtisane Giulietta gelingt es schließlich, Hoffmann sein Spiegelbild abzuluchsen - die Muse. Damit verliert er ein wichtiges Korrektiv und einen großen Halt. Alexandra Ionis verfügt über einen wunderschönen, warm und golden grundierten Mezzosopran. Dieser Stimme nimmt man sofort ab, dass sie jeden Mann dazu bewegen kann, ihren Wünschen entsprechend zu handeln - kein Wunder, dass Hoffmann einen Mord für sie begeht.

Traurig singt die Muse ein Abschiedslied. Marta Wryk spürt den Feinheiten ihrer Rolle nach, lässt sich aber nicht zu großen Ausbrüchen von Emotionen hinreißen. Sie ist mehr eine intellektuell agierende Ratgeberin, die den Dichter am Ende allein lassen muss.

Den gestaltet Nenad Cica wirklich fantastisch. Er hält sich am Anfang zurück, entwickelt dann aber eine Charakterstudie, die gehört zu haben nachhaltigen Eindruck macht. Mit kraftvollem, doch sensiblem Tenor spürt er den Feinheiten des Hoffmann nach - ein sehr gelungenes Rollenportrait.

Super drauf ist Hagen Enkes Chor; auch die kleinen Rollen sind gut besetzt - als Beispiel dafür sei Lorin Wey genannt, der augenscheinlich trottelig und doch sehr raffiniert die Dienerfiguren verkörpert (Cochenille, Frantz, Pitichinaccio).

Das Fundament aber, das diese Inszenierung trägt, sind die Bielefelder Philharmoniker. Sie entwickeln unter Alexander Kalajdzic einen bestechenden Offenbach-Klang, der nicht nur das singende Personal auf Händen trägt. Ebenso durchdringend wie durchhörbar vernimmt man Offenbach im Bielefelder Theater - quecksilbrig huschend und pompös verweilend. Das ist Oper für alle Sinne.