Sprache in der Pole Position

Wie wagemutig muss man sein, wenn man in einem kleinen freien Theater in einer Großstadt mit einem (subventionierten) Schauspielhaus auf Champions-League-Niveau glaubt, die Klassiker inszenieren zu müssen! – Das Theater im Bauturm Köln verfügt offensichtlich über ausreichendes Selbstbewusstsein: und wird dafür belohnt. Vor einem Jahr war es Shakespeares Maß für Maß, mit dem das Haus auch über die Domstadt hinaus für Aufmerksamkeit sorgte; zu Beginn der Spielzeit 2011/12 nahm sich Regisseur Jörg Fürst sogar die Ikone der deutschen dramatischen Literatur vor. Und heimste dafür verdientermaßen den Kölner Theaterpreis 2011 ein.

Mit 90 Minuten Spieldauer dürfte der Bauturm-Faust einer der kürzesten der Theatergeschichte sein. Das liegt nicht zuletzt an der Sprechtechnik der Schauspieler, an ihrer furiosen Sprache. Was für einer faszinierenden Sprache! Jörg Fürst benutzt ausnahmslos Original-Text, macht aber aus dieser Inszenierung fast eine Art Sprechoper; er hebt die Musikalität, die Rhythmik der Goetheschen Sprache hervor. Der Rhythmus ist treibend, ist fortissimo; stakkatoartig liefern die fünf Schauspieler ihren Text ab. Einsteiger, die das Goethesche Drama nicht kennen, mögen damit ihre Schwierigkeiten haben, zumal die Sprache kaum von physischer Aktion unterstützt wird. Wer den Text kennt, ist jedoch fasziniert: Er erlebt das Stück wie eine rasante Fahrt in einem Formel-1-Boliden, voller überraschender, aber mit der Präzision eines Sebastian Vettel genommener Kurven, und er wird in atemloser Spannung gehalten bis zur Zieldurchfahrt. Und dabei stehen wir im Grunde nur vor einem Racing-Spielautomaten: Denn das Spiel der Protagonisten bleibt gewollt statisch. Da bewegt sich nix. Fast nix.

Die Sprechkultur und Sprechtechnik der fünf Schauspieler dagegen ist überragend. Trotz der radikalen Kürzung des Texts finden sich die Top-Platzierten der Faust-Zitate-Charts wieder – oft aber mit überraschender Intonation. Viele Textpassagen hören wir wie neu; Jörg Fürst scheint sogar das Vorurteil von Goethes Humorlosigkeit zu widerlegen. Während Christof Hemmings Darstellung des Titelhelden unter der extremen Fokussierung der Inszenierung auf die Sprache (zu Lasten der schauspielerischen Darstellung) ein wenig leidet, verdienen sich zwei sonst eher wenig beachtete Nebenfiguren Sonderapplaus: Maximilian Löwenstein als Wagner changiert zwischen naiv und naseweis; er ist nicht nur der brave, unterwürfige Spießer, den wir kennen, sondern er liefert Ideen, Anregungen: Er ist der Schüler, der seinem Meister nacheifert und der, obschon er dessen Brillanz niemals erreichen wird, ihn vielleicht dereinst an seinem Lehrstuhl beerben wird. – Und Azizé Flittner als Marthe bringt in die kopfgesteuerte, intellektuelle Inszenierung Temperament und Emotion ein: hinreißend, wie sie auf die wechselnden Botschaften vom Tode ihres Mannes reagiert; hinreißend, wie sie zu spanischen Rhythmen mit Mephisto tanzt und mit dem Hintern wackelt. Worum der Intellektuelle Heinrich Faust mit von Gretchen oder Hexe stimuliertem Testosteron nur strebend sich bemüht, das hat die Marthe längst im Blut: Lebensfreude.

Mephisto wiederum wehrt sich gelegentlich gegen das Treibende, Stakkatoartige der Inszenierung, hält auch einmal inne – und erzielt so Wirkungstreffer. Andreas Spaniol gibt ihn als den Typus Nordischer Held: gut gebaut, blond, mit stahlblauen Augen, die strahlend und doch kalt ins Weite schauen. Mal Herrenmensch, mal einschmeichelnd charmant – der Teufel passt seine Taktik flexibel der Situation an.

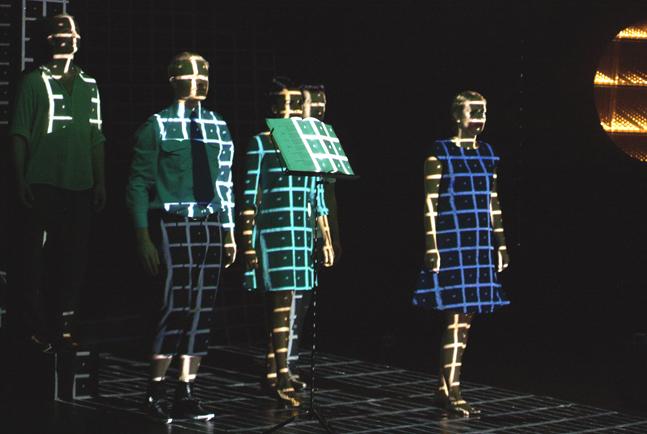

Toll, wie Jörg Fürst im kargen Bühnenbild von Jana Denhoven kleine Zeichen setzt: Wenn Mephisto und der die meiste Zeit über an der Rampe deklamierende Faust ineinander verschmelzen, Mephisto fast unsichtbar hinter Faust verschwindet. Die wenigen Gesten der Begierde, wenn Faust beginnt, Gretchen zu verführen. Das farbige Gitterraster, das die Videotechnik (Valerij Lisac) über die Figuren legt, als Gretchen im Gefängnis ist. Das medaillonartige Fenster, in dem Gretchen (zu Beginn auch Marthe) auftritt und hinter dem sich Gretchens Zimmer verbirgt: ein Wunschbild des reinen Mädchens, das es in der Realität gar nicht gibt? Eine Metapher für die Unerreichbarkeit der reinen Liebe? – Egal: ein schönes Bild jedenfalls. Außerhalb des Medaillons, in der Realität, da lauert das Böse.

Jörg Fürst betont, das Hauptaugenmerk auf die Sprache gelegt zu haben: sie „zum Fliegen zu bringen“, „Goethes Sprachkosmos … sinnlich neu erlebbar … zu machen“, war sein Ziel. Inhaltlich legt Fürst einen Schwerpunkt auf die Gretchen-Geschichte, auf das Thema des Glaubens. Mindestens fünfmal stellt Gretchen ihre berühmte Gretchen-Frage: „Wie hast du’s mit der Religion?“ Und präziser: „Glaubst du an Gott?“ – Und fünfmal, immer schneller, immer unverständlicher antwortet Heinrich ihr mit den gleichen wortreichen Phrasen, unpräzise, aber unangreifbar. Hochmodern, wie ein heutiger Politiker – so treibt man die Wähler in die Arme der Piraten. Die aber gab’s vor 200 Jahren noch nicht. Nachdenklich, ohne rechte Überzeugung sagt Gretchen: „So ungefähr sagt das der Pastor auch.“ Und trifft die falsche Wahl…

Am Ende helfen nicht Gott noch Pastor; der deus ex machina bleibt aus. Kein „Gerichtet“, aber erst recht kein „Gerettet“ ertönt. Der Henker wird wohl seine Arbeit tun. Faust dagegen räsoniert schon wieder über die Natur, und im Hintergrund zwitschern die Vögel.