Scheußliche Utopie

Diese Musik, ganz zu Beginn, kommt uns irgendwie bekannt vor. Dabei ist sie seltsam verzerrt, bestehend aus Klangschichten, die ineinander gleiten, und wie mit falschen Harmonien komponiert. Doch die rhythmisch geordneten Schläge, die folgen, weisen den Weg – hin zu Richard Strauss’ Tondichtung Also sprach Zarathustra. Und wenn dann im Dortmunder Schauspiel der Vorhang den Blick aufs Bühnenbild freigibt, und sich das Publikum in einer Weltraumstation wähnt, mit vier Menschen an großen Steuerungstischen, als wären sie allesamt einer Raumschiff Enterprise-Episode entsprungen, dann ist die Strauss-Musik hier bestens aufgehoben. Diente sie doch schon in Stanley Kubricks Science-fiction-Klassiker 2001: Odyssee im Weltraum als Filmmusik.

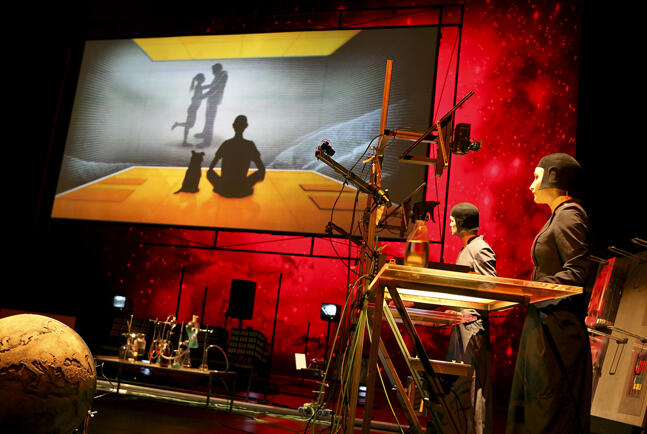

Ja, von dieser Ausstattung, die mehr Geheimnisse in sich birgt als sie offenbart, geht die große Faszination aus. Hinten ein üppiger Bühnenprospekt mit den unendlichen Weiten des Weltraums, davor eine Leinwand, auf der zunächst Planeten entlang gleiten und dann die Geschichte des Stückes erzählt wird, das da heißt Die Möglichkeit einer Insel, in Form eines Trickfilms, der live vor unseren Augen entsteht. Dazu nämlich stehen die vier Personen an ihren Produktionstischen, hantieren dort mit vorgefertigten Platten, die etwa Schattenrisse enthalten, projizieren diese mittels Kameras auf die Leinwand.

Theaterspielen als technischer Vorgang – das ist so neu und ungewöhnlich wie spannend, dass es zur Umsetzung wohl gerade eines Sujets bedarf, das die Zukunft des Menschen verhandelt. So finden wir uns wieder im 5. Jahrtausend, auf einer postapokalyptischen Welt, die noch einige versprengte „Wilde“ beherbergt, sonst aber von Neo-Menschen bewohnt wird, geklonte, perfektionierte Einzelwesen, die weder Gefühle noch Sexualität kennen. Beherrscht werden sie von der „Großen Schwester“, Ziel des Daseins ist es, das Leben der Ahnen zu studieren.

Das klingt nach einer Mischung aus Orwell und Huxley, nach Überwachung, Allmachts- und Auslesefantasien, stammt aber von einem Zyniker par excellence, Michel Houellebecq. Der französische Autor hat Die Möglichkeit einer Insel 2005 als Roman herausgebracht, für das Schauspiel Dortmund nun hat Nils Voges daraus ein (Dreh)-Buch geformt, das ziemlich stringent die Geschichte von Daniel1 erzählt, die wiederum seine geklonten Nachfahren Daniel24 und Daniel25 studieren. Das geht nicht ohne Houellebecqs provokante Geschwätzigkeit ab, wird aber aufgefangen durch Voges’ kluges Regiekonzept und die Faszination eben des futuristischen Bühnenbildes, verantwortet von Malte Jehmlich.

Andreas Beck ist Daniel1, in unserer Zeit lebend als erfolgreicher Entertainer, angetrieben vom Welt-Ekel, weil er über die Sexualität hinaus weder Liebe noch Glück findet. Eine Ehe und eine Affäre können nicht darüber hinweg täuschen. Beck bleibt bei allem Zynismus indes ein gutmütiger Typ, der sich unserer Empathie gewiss sein darf. Die Angst vor Alter und Zerfall treibt ihn zunächst zu einer Klonsekte, den Elohimiten, dann in den Selbstmord.

Sein genetisches Material ist über die Jahrhunderte stets optimiert worden, nun begegnen uns seine Nachfahren, Daniel24 und 25 (Frank Genser). Doch sie mögen noch so perfektioniert sein, noch so asketisch leben: Der Zweifel und eine Ahnung, dass es außerhalb ihres geschlossenen Systems noch etwas anderes gibt, hat sich in den Köpfen dieser Neo-Menschen erhalten. Genser spielt das in großer Sachlichkeit, indes mit feinen Zwischentönen, die aufmerken lassen.

Virtuoser, mehrere Rollen ausfüllend, gibt sich Bettina Lieder – als Assistentin von Daniel1, später als Sektenprophetin, dann wieder als Daniels Geliebte Esther, und, einige Jahrtausende später, als Marie22, die ebenfalls das andere sucht, eben Die Möglichkeit einer Insel. Ähnlich vielseitig präsentiert sich Merle Wasmuth – in der Rolle der Isabelle, Frau von Daniel1, und als Sektenprofessor. Beide Frauen sind zugleich, chorisch sprechend, die „Höchste Schwester“. Und alle vier Akteure sind, wie sie an ihren Tischen stehen, die Elohim, die alles unter Kontrolle haben.

Als live-animierte Dystopie – eine Utopie, die nicht funktioniert – wird diese Produktion apostrophiert; sie scheint so meilenweit vom herkömmlichen Schauspiel entfernt wie das beschriebene 5. Jahrtausend. Es ist, von Seiten der Protagonisten auf der Bühne, eher eine statische Angelegenheit, wäre da nicht diese Trickfilmumsetzung, die dem Ganzen Leben einhaucht. Houellebecqs Roman ist 2008 fürs Kino produziert worden, fand aber keinen internationalen Verleih. Jetzt aber ist die bessere Filmperformance im Dortmunder Schauspiel zu sehen.

Die Frage bleibt, ob der üppige Applaus mehr der faszinierenden Umsetzung als dem Stück selbst gilt. Houellebecqs steile Thesen sind so angreifbar wie seine Vorliebe für Detailbeschreibungen sexueller Handlungen enervieren. Seine Nähe zu einer echten Sekte, den Raëlianern, die sich dem Menschenklonen verschrieben haben, gibt der Sache einen unangenehmen Beigeschmack. Hat er eine Moral?