War die Jugend wirklich unsere schönste Zeit?

„Birth – School – Work – Death“ - seien wir ehrlich: Haben wir als Jugendliche nicht alle Angst gehabt, dass unser Leben ausschließlich nach diesem Muster ablaufen würde? Spießig, langweilig und arbeitsam wie bei unseren Eltern? Beim Rezensenten hörte sich das damals so an: „Lieber das Leben in vollen Zügen genießen und mit fünfzig nen Herzinfarkt kriegen als euer spießiges Dasein führen!“ (Der Herzinfarkt kam pünktlich, die Spießigkeit auch.) Und es gab noch so einen Spruch, einen aus der Kinderzeit, zu dessen Verständnis man wissen muss, dass Vater Gymnasiallehrer war und sich der Stressfaktor zu Hause jedes Jahr um ein Vielfaches erhöhte, wenn in Papas Schule das Abitur anstand: „Ich mache im Leben nur einmal Abitur – höchstens zweimal“, krähte Vaters kleiner Sohn.

Höppner, der Ich-Erzähler aus dem Auerhaus, muss zweimal ran. Weil er Lombard für eine Stadt in Norditalien und Diskont für einen Supermarkt hält. Dass Vater (respektive der verhasste Freund der Mutter) ihn zu Leistung antreibt, kann man nicht behaupten: Die Jungs und Mädels aus dem Auerhaus sind Aussteiger. Frühe Aussteiger: die sechs Freunde sind alle noch auf der Schule oder beginnen gerade eine Ausbildung. Ganz frühe Aussteiger sogar: Die Mauer ist noch nicht gefallen, und die Jungs haben Manschetten vor dem Musterungstermin. Menschen im gesegneten Alter des Rezensenten können also genüsslich in eigenen Erinnerungen schwelgen, wenn sie das muntere Spiel auf der Bühne verfolgen – selbst wenn sie nicht zu Hause abgehauen sind und eine eigene WG gegründet haben.

„Our house, in the middle of our street” – der Songtext von Madness bildet das musikalische Leitmotiv der Uraufführung von Bov Bjergs Adoleszenz-Roman am Düsseldorfer Schauspielhaus und ist, weil die Nachbarn kein Englisch verstehen, namensgebend für das zuletzt unbewohnte alte Bauernhaus. Das liegt in the middle of a village im strukturkonservativen Schwabenland und gehörte einst Frieders Großvater. Frieder hat einen Selbstmordversuch hinter sich. Die Therapeuten haben ihm geraten, nach der Entlassung aus der Psychiatrischen Klinik eine eigene Wohnung zu beziehen. Seine besorgten Freunde kommen mit – als da sind: besagter Ich-Erzähler Höppner, dessen hübsche Freundin Vera mit einem recht eigenwilligen Verhältnis zum Eigentum, und Cäcilia, Tochter aus gutem Hause, der die Eltern allerdings weiterhin gelegentlich auf die Finger schauen. Bald tauchen als zusätzliche Bewohner auf: der schwule Harry, der nicht nur eine Ausbildung zum Elektriker absolviert, sondern auch eine zum Drogenhändler, und der sich zusätzlich ein paar Mark als Stricher am Stuttgarter Hauptbahnhof verdient, sowie Pauline, unverbesserliche Brandstifterin und das schönste Mädchen aus der Psychiatrie. Die Personnage klingt also irgendwie nach einem Drama von Lutz Hübner, und was folgt, ähnelt dem „Tierreich“ des gerade ziemlich gehypten Autoren-Duos Nolte Decar: Es ist ein frischer, bisweilen sogar rasanter und stets unterhaltsamer Ritt durch die Themen- und Problemwelt der Pubertät. Also: sexuelle und automobile Initiation, Scheiß Schule, Partys, Beziehungsprobleme. Am Rande auch: Drogen verticken und Klauen für die Haushaltskasse. Soweit wir uns erinnern, spielte in den frühen 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch ein etwas hypertropher Hang zur Weltverbesserung eine Rolle. Dieser beschränkt sich bei Bjerg auf die Mikro-Ebene der jugendlichen Wohngemeinschaft, hat dafür aber ein konkret greifbares Ziel: eine Wiederholung von Frieders Suizidversuch zu verhindern und dem jungen Mann ein wenig mehr Lebensfreude zu bereiten.

Frieder steht in Robert Gerloffs Inszenierung in Düsseldorf zwar nicht an der Spitze aller Diskutanten, aber im Mittelpunkt des Spiels. Das muntere, aber lange Zeit doch recht banale Parlando der sechs Akteure erreicht vor allem dann atmosphärische Dichte und Spannung, wenn der in sich gekehrte Frieder eingreift. Text und Inszenierung bleiben auf dem Niveau der Tragikomödie und behandeln das Thema einer suizidalen Depression ein wenig unpräzise, aber Alexej Lochmann gelingt es vor allem dank seiner Mimik und Gestik, die gesamte Bandbreite einer psychisch erkrankten Persönlichkeit darzustellen. Er ist der Hochintelligente, der Fahrradmechaniker werden will: ein dicklicher Unglücksrabe, ein mitleiderregender Antriebsloser, ein unauffällig sich Versteckender. Doch so introvertiert Lochmann seine Figur gibt, spürt man stets das unerfüllte Bedürfnis auszubrechen. Dass es ein Wutausbruch ist, mit dem ihm dies zum ersten Mal gelingt, überrascht und macht nachdenklich: „Niemand zieht in dieses Zimmer!“, brüllt Frieder, als die Wohngemeinschaft überlegt, weitere Gäste in einem fensterlosen Kellerraum unterzubringen. Welche Gespenster aus der Vergangenheit mögen da in Frieder spuken; welche Ängste vor einem Leben ohne Licht sich hier Bahn brechen? Obwohl scheinbar nicht an einer bipolaren Störung leidend, sondern seine Überreaktionen mit der bewussten Fehlsteuerung des Medikamenteneinsatzes auslösend, ist Frieder auf der wilden Silvester-Fête nicht zu bremsen – der beeindruckend vielseitige Lochmann demonstriert auch das Verhalten des Depressiven in einer manischen Hochphase.

André Kaczmarczyk hat in seinen vier Monaten am Düsseldorfer Schauspielhaus mit fulminantem, variablem Spiel seinen Preis am Transfermarkt ohnehin schon in astronomische Höhen getrieben. In unterschiedlichen tragenden Rollen wie seinem Enkidu in Gilgamesh, seinem Fürst Myschkin im Idioten oder seinem Graf Wetter vom Strahl im Käthchen von Heilbronn hat er Qualitäten als Mannschaftsführer in den verschiedensten Spielsituationen unter Beweis gestellt. In der vergleichsweise kleinen Auerhaus-Inszenierung zeigt er, dass er auf jeder beliebigen Position einsetzbar ist. Neben dem schwulen Dealer, Kiffer und Elektriker Harry glänzt Kaczmarczyk in zahlreichen Nebenrollen: als der alte Bauer Seidel, als Lehrer Dr. Turnschuh, als Zentralverriegelungs-Axel, als maliziöser Polizist – noch in der winzigsten Rolle zeichnet er mit kleinen, liebevollen Strichen einen individuellen Charakter.

Rebecca Seidel gibt die psychisch kranke Brandstifterin Pauline – eine schräge Type, die glaubhaft machen kann, warum sie Frieder in der Psychiatrie fasziniert hat. Wunderbar ihre Ode an das Feuer, die von der Regie witzig in Szene gesetzt ist: Gleichzeitig gehen die Feuerzeuge an, und die Auerhaus-Freunde singen ein Stille Nacht, allerdings mit (teilweise) anderem Text und (immer) anderer Melodie. Munter turnt Hanna Werth als Sexy Hexy Vera durch die Szene – die Frau, die klaut und sogar den schwulen Harry verführt. Im weißen Rühr-mich-nicht-an-Blüschen versucht Adrienne Lejkos Cäcilia die Integration in die anarchische Welt. Kilian Land schultert als Ich-Erzähler den meisten Text: Er führt souverän durch die Handlung, ohne sich selbst in den Vordergrund zu schieben.

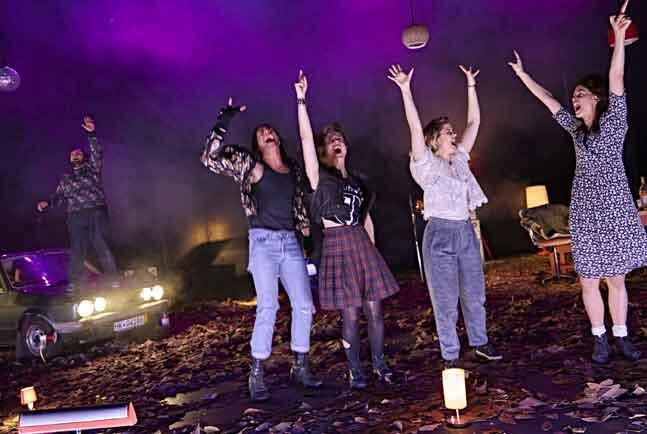

Robert Koall hat den 240 Seiten langen Roman von Bov Bjerg geschickt gekürzt und die großartigen Sprachspiele beibehalten, wenn nicht gar ausgebaut. Dass er dabei auch vor vereinzelten abgestandenen Gags nicht zurückschreckt, die wir bereits seit Jahrzehnten kennen, sei ihm verziehen: Vielleicht waren die Anfang der 80er Jahre ja noch frisch. Auf der großartigen Bühne von Maximilian Lindner, die von einem angegammelten 80er Jahre VW Golf und ein paar Stehlampen gleichen Baujahrs dominiert wird, braucht die Inszenierung eine Weile, um richtig auf Touren zu kommen – allzu lange bleibt sie im Bereich der Teenie-Komödie. Da entwickelte Nolte Decars bereits erwähntes Tierreich am Theater Bielefeld und – so der nicht verwandte oder verschwägerte Kollege Christoph Zimmermann – am Theater Der Keller in Köln schneller Schwung und „überrumpelnde Explosivkraft“. Aber je stärker sich die Probleme in der (im Grunde überforderten) Aussteiger-WG zuspitzen, desto mehr Spielszenen entwickeln Regisseur Robert Gerloff und sein hochengagiertes, spielfreudiges Team. Was als Jugendtheater zu beginnen schien, wird zum unterhaltsamen, sehr flott gespielten Familienstück und zu einem Abend voller Wärme und Toleranz, an dem die Erwachsenen sehnsüchtig Rückschau halten auf ihre längst vergangene eigene Jugend: „Birth – School – Work – Death“: Haben wir es geschafft, diesem öden Kreislauf zu entfliehen?

Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Mit dem Besuch dieser Aufführung können Sie ja schon mal beginnen!