Wahnsinn mit Methode in poppiger Kulisse

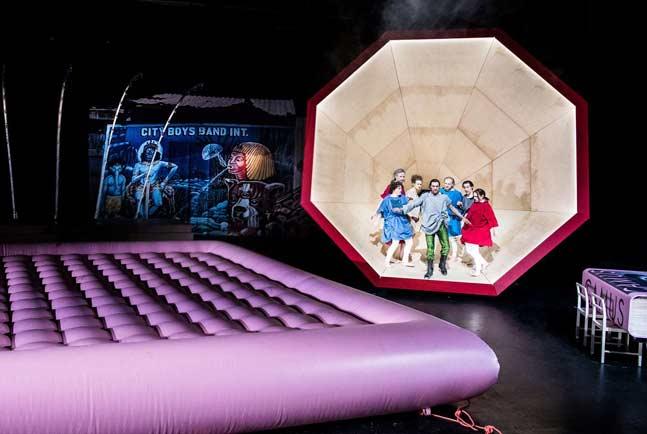

Bevor das Stück beginnt, haben wir viel zu tun. Da steht in großen Lettern auf einer Riesenleinwand ganz vorne auf der Bühne, worum es gehen wird: um eine Auseinandersetzung mit Albert Camus von 1938 bis 2018. Und da das Thema Caligula ist, der 24jährige Kaiser Roms in den Jahren 37 bis 41 n. Chr., werden wir in rasch wechselnden Grafiken auch noch über die Ausbreitung des Römischen Reiches informiert. Drum herum und hinter der Leinwand ist allerdings nicht ein prunkvoll antikisierender Cäsaren-Palast aufgebaut, sondern grell-bunte Jahrmarktsattrappen, dekoriert mit Riesenraubkatzen, Monstern und Rockkonzert-Postern. Links eine kleine Guckkastenbühne, als hätten wir irgendwann ein Kasperletheater zu erwarten. Rechts das imposanteste Requisit: ein fast zum Bühnenhimmel reichender Grammophontrichter, der im Laufe des Abends nicht nur ohrenbetäubende Fanfaren, sondern auch Menschen zunächst ausspeien und am Ende in seinem Schlund einsaugen wird. Und wenn das Publikum ausreichend darüber informiert scheint, dass es sich auf drei Zeitebenen einzulassen hat: das Römische Reich, die Zeit des Faschismus und der Kriege in Europa und das Heute, verschwindet die Leinwand erst einmal nach oben und gibt in der Bühnenmitte ein riesiges leuchtend-rosa Luftkissen frei, das eher ein monströses Kinderspielzeug als einen Regierungssitz assoziieren lässt, auf dem aber dennoch sieben Figuren, sechs Männer und eine Frau, ihr schwankendes, wankendes, tanzendes Spiel beginnen werden.

„NICHTS, NICHTS!“ immer wieder „NICHTS“. „Morgens NICHTS, abends NICHTS. Seit drei Tagen NICHTS.“ Leitmotivisch wird sich dieses NICHTS durch das Stück ziehen. Zu Beginn meint es die vergebliche Suche nach dem jungen, bis zu diesem Zeitpunkt allseits beliebten und gerechten Römischen Kaiser Caligula, der nach dem Tod seiner inzestuös geliebten Schwester Drusilla seit drei Tagen und drei Nächten spurlos verschwunden ist.

Dann taucht Caligula auf, gebeugt, verstört, unsicher, von oben bis unten mit Schmutz und Kot besudelt besteigt er die Riesenmatratze und erklärt, dass alles um ihn herum Lüge sei, die einzige Wahrheit, die er gefunden habe, laute „Die Menschen sterben und sind nicht glücklich.“ Und da diese Welt, so wie sie gemacht ist, nicht zu ertragen sei, verlange er das Unmögliche: den Mond oder das Glück oder die Unsterblichkeit. Dann verschwindet er erst einmal.

Aus dem Riesentrichter dröhnt tosender Lärm und das Knattern von Maschinengewehren, dann quillt eine dichte Dampfwolke hervor und daraus entsteigt der neue Caligula: selbstgewiss und despotisch, Popstar und selbsternannte Gottheit, aber auch Philosoph und Prediger einer selbsterdachten, existentialistischen Heilslehre, an deren Ende alles gemordet, verwüstet und negiert ist. Erst jetzt beginnt das eigentliche Drama vom Großkiller: unterlegt vom Soundtrack des Düsseldorfer Musikers Stefan Schneider, gespielt vom großartigen Life- E-Gitarristen Jovan Stojsin, bietet die Inszenierung einen Genremix aus hochkarätigem Schauspiel, Dokumentarfilm- und Texteinblendungen. Bilder vom Algerienkrieg und Zweiten Weltkrieg, vom Massaker in Sétif und der Mondlandung rasen großformatig und bedrohlich über die gesamte Bühne.

Im Mittelpunkt der Inszenierung aber steht der virtuose André Kaczmarczyk als Caligula. Feinnervig und nachdenklich, unbeirrbar und mörderisch zelebriert er das Gedankenspiel von der Logik der Bedeutungslosigkeit, die alles begründet und rechtfertigt. Mit raffinierter Intellektualität betreibt er die Umwertung aller Werte und in spielerischer Besessenheit lotet er die Grenzen menschlichen Erduldens aus, um in absurden Allmachtsfantasien seine Macht und Freiheit gegen Mensch und Gottheit - und mit nihilistischer Gewissheit letztendlich gegen sich selbst zu richten. Kaczmarczyks Caligula umtänzelt seine Opfer, argumentiert sie in den eigenen Tod. Er macht aus der „Tragödie der Erkenntnis“ (Camus) sensibles, groteskes Gedankentheater und füllt dabei den theoretischen Text vom „Selbstmord auf höherer Ebene und zugleich der Geschichte des menschlichsten und tragischsten aller Irrtümer“(Camus) mit ambivalentem aber glaubhaftem Leben. Neben ihm erscheinen die sechs Patrizier eher undifferenziert und allzu ergeben in ihrem Zaudern und Zögern vor dem geplanten Tyrannenmord. Die einzige Frau im Spiel, Yohanna Schwertfeger als Mätresse Caesonia, weiß nicht recht etwas aus ihrer Rolle zu machen: eindimensional, leicht ordinär und naivlich lolly-lutschend spricht sie ohne viel Stimmvariation, häufig zu laut für die Verstärker, und bleibt dann schwer verständlich. (Ein Problem, das vermutlich gleichermaßen dem provisorischen Theatersaal wie der Schauspielerin anzulasten ist.)

Im bombastischen Finale wird Caligula in den Schlund des Riesentrichters gesogen und brüllt noch im Verschwinden in die Weltgeschichte: „Ich lebe noch!“ Da braucht es dann gar keine Aktualisierung mehr.