Völkermord auf dem Theater - ein Unding

Es will einfach kein Theater-Abend werden. Die wohl erste Auseinandersetzung mit dem, was die deutsche „Schutztruppe“ vor über 110 Jahren in Deutsch-Südwest, dem heutigen Namibia, anrichtete: den ersten vermeintlichen Völkermord des 20. Jahrhunderts. An die 90.000 Afrikaner der Volksgruppen der Herero und Nama haben damals ihr Leben verloren. Deren Nachfahren kämpfen seit Jahren um Anerkennung, Entschuldigung - und Reparationszahlungen. Zwischenstaatlich herrscht Stille an der Front. Privat haben Vertreter der beiden Volksgruppen vor einem Gericht in New York gegen die Bundesrepublik Deutschland geklagt - und vor nur wenigen Tagen damit Schiffbruch erlitten.

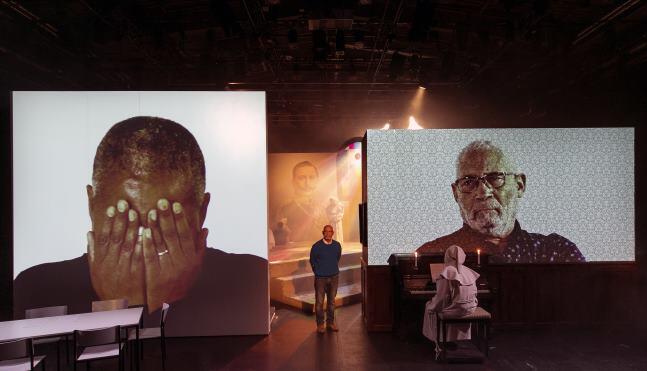

Im Depot 2 des Kölner Schauspiels machte sich Nuran David Calis daran, das kaum Darstellbare in den theatralischen Griff zu bekommen. Doch nur Fetzen des zweistündigen Abends erinnern an Theater. Wenn etwa einer der drei Ensemble-Schauspieler, gebückt unter kalkweißer Maske und Mönchskutte, kleine Kreuze in den Bühnenboden rammt. Doch Grauen oder gar Beklemmung stellen sich nicht ein.

Im Kontrast dazu haben zuvor bereits Talita Uinuses, Nachfahrin der Nama, und Israel Kaunatjike, Nachkomme der Herero, beide Laien auf einer Theaterplattform, ihre Anklagen und Forderungen, Berichte und Traumata hör- und spürbar werden lassen. Dass in Beiden „deutsches Blut“ fließt, macht die Situation für sie nicht einfacher. Beide, mal ruhig, mal voller Empörung, fordern ihr Recht ein: Aufarbeitung und finanzielle Wiedergutmachung.

Doch dazu hätte es nicht eines Theaterabends bedurft. Denn bald geht es nur noch um die mehr oder weniger albernen Hirngespinste der (deutschen) Schauspieler. Nicht nur Kunstgegenstände und Knochen der Vorfahren sollten zurückgegeben werden. Alle Volkskunde-Museum sollten gleich abgerissen - und in Afrika wieder aufgebaut werden.

Noch kruder kommen die vermeintlich philosophisch-wissenschaftlichen Thesen des in München lebenden Kulturanthropologen Julian Warner über die Rampe. Von ihm kriegen sogar noch die ihr Fett weg, die sich theatralisch mit den Gräueln in Süd-West auseinander zu setzen versuchen. Klagt er sie doch tatsächlich an, die Verbrechen auch noch zu „ästhetisieren“. Wenn dann die Kuttenträger auch noch langatmige Brieftexte und Aktenvermerke verlesen, legt sich endgültig der Schleier der Langeweile über die Szene.

Letztlich driftet die ganze Veranstaltung in Banalitäten und Klischees ab, wird das Thema Völkermord auf dem Altar einer kaum mehr ernst zu nehmenden Talkshow abgehandelt. Calis‘ Inszenierung darf man deswegen als grundlegend gescheitert betrachten.

Trotzdem großer und langer Applaus - all derer, die sich sicher zu den „Guten“ zählen.