Sie können beisammen nicht kommen

Die Türen sind geschlossen. Der Brandschutz vor der Bühne ist runtergelassen. Wir starren auf die schwarze Wand. „Euer Schweigen ist das Schlimmste!“, attackiert uns plötzlich eine grelle Stimme. Ein riesiger Mädchenkopf erscheint auf der Brandwand. Dann werden es mehr Gesichter. Alle in schwarz-weiß. Vorwurfsvoll und fordernd bricht es aus ihnen heraus: ihre Wut, ihre Vorwürfe, ihre Ängste, ihre Forderungen an die Welt der Erwachsenen, an die Eltern und Großeltern. Ihre Namen und Wohnorte werden eingeblendet, es sind zwanzig Schüler*innen und Studenten*innen, Umweltaktivist*innen aus Düsseldorf und den Nachbarstätten. Ganz konkret und eindringlich formulieren sie ihre Sorgen um die Ausbeutung der Natur, um Klimawandel, um Gleichgültigkeit, Egoismus und Kapitalismus. Sie klagen an und fordern konkretes Handeln von Politikern, Bossen aber auch von allen im Saal.

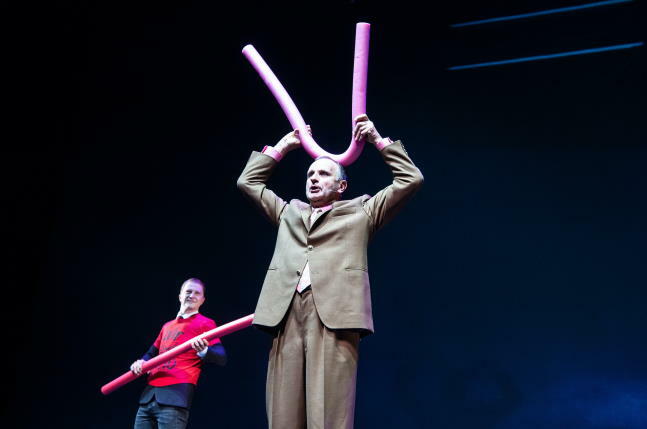

Dann hebt sich die Wand, die Spielhandlung beginnt. Auf die Vorderbühne tänzeln fünf buntgekleidete Erwachsene und zwei Kinder in kontrastierendem dunklem Sportdress. Jeder schwingt eine farbige Schwimmnudel als Corona-Abstandmesser um sich herum, über ihnen erscheint in riesigen Lettern das Wort TESLA. Darum geht es. Die grüne Oberbürgermeisterin der „Schönsten Stadt am Rhein“ (Minna Wündrich), ihr mickriger Ehemann (Glenn Goltz), der albern-eingebildete Geschäftsführer der örtlichen Autofabrik (Rainer Philippi) und sein dieselbesessener Betriebsratsvorsitzender (Jonas Friedrich Leonhardi) sowie die opportunistische Chefredakteurin der Ortszeitung „Rheinische Rundschau“ (Claudia Hübbecker) - sie alle überbieten sich in Selbstbeweihräucherung, während sie gespannt auf die Entscheidung aus Kalifornien warten, ob das neue TESLA-DEUTSCHLAND-WERK in Leipzig, München oder Düsseldorf gebaut wird.

Auf der Projektionswand erscheint ein Meeresstrand, ein halbnackter Mann erhebt sich aus den Fluten und verkündet den Sieg der Düsseldorfer. Das alles wirkt wie eine Persiflage und wenn sich dann der Bühnenraum weit nach hinten öffnet und den Blick auf vierzig aus pastellfarbenen Sperrholzbrettern gezimmerte Auto-Attrappen in futuristischem Design freigibt, auf denen die Gewinner zu tanzen beginnen, wird das Ganze zur Groteske. Die Technik tut ihr Übriges: sinnlos werden die Spielzeugautos rauf und runter gehievt oder wie ein Karussell im Kreis gedreht.

Dabei gäbe es Ernsthaftes zu verhandeln: nach Corona-Pandemie und Wirtschaftskrise sind im ortsansässigen Autowerk 6000 Arbeitsplätze in Gefahr, das TESLA-Werk mit seinen E-Autos soll die Rettung bringen. Selbst der hampelige Betriebsrat im knallroten T-Shirt mit der Aufschrift „Wir sind Auto“ kämpft nur noch halbherzig für seinen geliebten, „sauberen“ Diesel. Die ziemlich überdrehte OB im Designer-Outfit glaubt alles im Griff zu haben. Da melden sich ihre eigenen Kinder zu Wort: „Wir sagen NEIN zu TESLA!“ heißt ihre Kampfansage. Die 17jährige Tochter (ernsthaft und überzeugend: Cennet Rüya Voß) argumentiert mit Fakten und Zahlen gegen die nur scheinbar „grüne“ E-Mobilität und damit gegen die eigene Mutter. Als die Journalistin darin einen Aufmacher wittert, darf die junge Aktivistin ihre Sorgen sogar in der Zeitung veröffentlichen, doch knickt die angeblich so freie Pressefrau sofort ein, als ihr Job in Gefahr gerät.

Hier verlässt der Regisseur Volker Lösch noch einmal die Spielebene, kehrt zurück zum ihm seit Jahren so wichtigen Agitprop, lässt erneut die Brandwand runterfahren und die Münder der jungen Aktivisten in eindrucksvollen Großaufnahmen (Video Robi Voigt) die Argumente aus der Spielszene unterstreichen: „Das Auto ist Klimakiller Nummer eins! Autofahren ist die Pandemie der Zukunft!“ tönt es in den Saal.

Zurück in der Spielebene hat die engagierte Tochter keine Chance gegen die Raffinessen und Scheinargumente der Autolobby. Nur ihr kleiner Bruder (Charlie Schrein, übrigens auch im wirklichen Leben 13 Jahre alt und Sohn des Autors Lothar Kittstein), nur er unterstützt die große Schwester und zieht am Ende gar mit einem Hammer los, einen echten Jaguar mit dem Kennzeichen D-DS 101 zu zertrümmern (man sieht es im Video!). Vorher darf sich die Kämpferin in einer vorgegeben „Demokratischen Volksversammlung“ noch ans Publikum wenden. Wir sind die Bürger, es sieht so aus, als spielten alle mit: die meisten heben die Hand, wenn sie sich gegen das Fleischessen oder für die autofreie Stadt entscheiden sollen. Dann heißt es, alle, die auf ihr Auto verzichten wollen, mögen den Schlüssel auf der Bühne abgeben. Keiner geht hin.

Da versackt das ernste Thema zur Farce. Per Video wird das Mädchen zum Volksfeind erklärt und die Protestbewegung der jungen Menschen wird durch die Verballhornung ihres Mottos zu „FRIDAY FOR FIGHTNING“ so böse karikiert, dass es nicht witzig ist. Wenn sich dann am Ende alle leicht verfremdet auf der Unterbühne auf Autoreifen fläzen und wild nach allen Seiten geschossen wird, versinkt alles in Absurdität.

Von Henrik Ibsen ist da weiß Gott nicht mehr viel auszumachen: Sein gesellschaftskritisches Drama aus dem Jahr 1882 setzt sich schon damals mit Umweltproblemen und Fake-News auseinander. Der Konflikt spielt sich zwischen zwei Brüdern, dem Arzt und dem Bürgermeister ab. Davon bleibt bei der Überschreibung durch Kittstein, der die Auseinandersetzung im Sinne der Aktion Fridays For Future in den Generationenkonflikt verlegt, nur noch eine vage Vermutung übrig.

Es ist schwer ersichtlich, wieso Volker Lösch aus den Figuren - bis auf die beiden Kinder - unernste Zerrbilder macht, denen eine echte Auseinandersetzung weder mit den eigenen, noch mit den Problemen der jungen Menschen möglich ist. Damit begibt er sich der zumindest ansatzweise im Text vorgegebenen Chance, zu einer analytisch dialogischen Lösungsstrategie im Sinne Brechts. Stattdessen prasseln Behauptungen und Parolen unhinterfragt auf den Zuschauer nieder, die letztendlich in Klamauk und purem Zynismus übergehen, nämlich in der Forderung nach einer „kinderfreien Ökostadt am Rhein“.

Das überwiegend junge Publikum war’s zufrieden und dankte nach 110 Minuten mit Standing Ovations.