Nach packenden Disputen: 50 zu 17 für ärztliche Suizidhilfe

Ferdinand von Schirachs Stück Terror hat tiefe Spuren hinterlassen. Uraufgeführt vor fünf Jahren in Frankfurt am Main, hatte das Publikum das letzte Wort in einem moralischen Grundsatzkonflikt: Ist der Abschuss eines vollbesetzten Flugzeug, das in ein Stadion gesteuert werden soll, um dort Tausende zu töten, gerechtfertigt? Was tun? Eine unlösbare, wahrlich tragische Situation.

Nun hat Schirach sogar Gott ins Spiel gebracht, in ein Theater-Schauspiel. Spielt der Mensch Gott? Es geht um Suizid, treffender: um Beihilfe dazu. Richard Gärtner stellt die Moralbegriffe auf die Probe: Er ist, 78 Jahre alt, kerngesund. Und dennoch bittet er seinen Augenarzt, ihm den Weg in den Tod zu ebnen. Der Arzt lehnt ab – und nun tagt der „Deutsche Ethikrat“, bei dem das Recht auf einen „ordentlichen“ Tod zur Diskussion steht.

Schirachs Gott wurde nun, ungewöhnlich genug, als doppelte „Uraufführung“ vom Berliner Ensemble und vom Düsseldorfer Schauspielhaus am selben Abend zur (fast) selben Zeit auf die Bühne gebracht. In Berlin inszenierte Oliver Reese, in Düsseldorf Robert Gerloff.

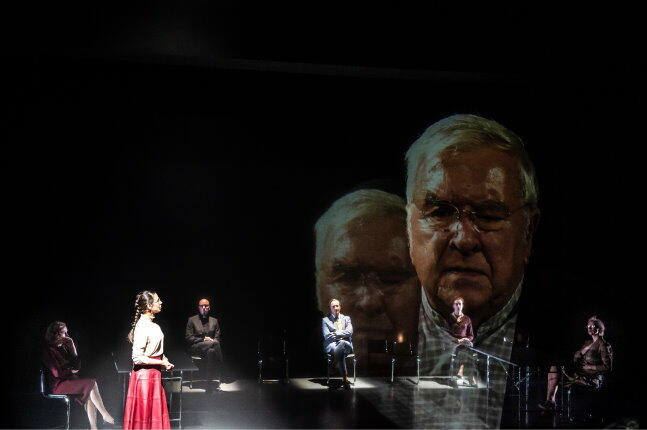

Filmisch beginnt es am Rhein. Eine Kamera folgt einem gebeugten Mann über ein graues Gräberfeld. Wenig später hört man ihn sagen: „Ich will nicht mehr“. Hunderte Male hat er, in den drei Jahren nach dem Tod seiner Frau, mit Kindern und Enkeln seinen Entschluss diskutiert und bekräftigt. „Ordentlich“ will er sterben. So wie er die letzten Worte seine an einem Hirntumor verstorbenen Frau versteht: Mit „Mach’ es gut“, hat sie sich seinerzeit von ihm verabschiedet.

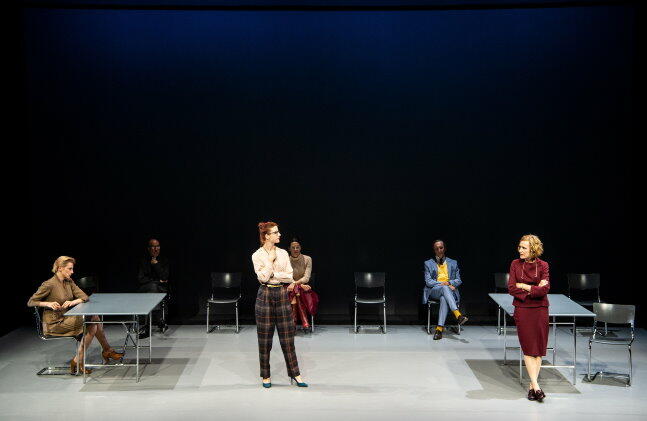

Die Sitzung des Ethikrates beginnt. Einer Gerichtsverhandlung gleich wird sie zur großen Diskurs-Bühne. Fast fünf Jahre lang war die Frage, ob Ärzte einem Menschen beim Suizid assistieren dürfen, nicht geklärt. Nun aber ist, nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Beginn des Jahres, „selbstbestimmtes Sterben“ ein Persönlichkeitsrecht.

Was juristisch seitdem klar scheint, ist freilich – und das ist Kern des Stücks Gott – ethisch noch lange nicht zu Ende diskutiert. Zu unterschiedlich sind die Argumente, zu komplex das Thema, zu verschieden die Gründe, sterben zu wollen. Klar ist allein: Richard Gärtner will Sterbehilfe und wir, das Publikum, sollen am Ende gar mitentscheiden, ob er sie bekommen soll oder nicht.

Seine Rechtsanwältin Biegler (Cathleen Baumann) kämpft für ihn, versucht die Argumente gegen einen Suizid zu zerpflücken, während Dr. Keller (Friederike Wagner), Ärztin und Mitglied des Ethikrates, dafür steht, ein Arzt dürfe „seine Hand nie für einen Suizid reichen“. Die Beiden rufen nun, ebenfalls wie in einem Gerichtsverfahren, Sachverständige auf. Richard Gärtners Augen- und zugleich langjähriger Hausarzt Dr. Brandt (Florian Lange), dem Sterbewilligen persönlich wie als Arzt nahe stehend, erklärt sein medizinisch– ethisches Nein. Dr. Sperling (Andreas Grothgar), den in Wirklichkeit von keinem Arzt abgegebenen Schwur des Hippokrates verteidigend, ist argumentativ wie darstellerisch ebenso glaubhaft wie Dr. Thiel (Thomas Wittmann), der bischöflich– katholische Sachverständige.

Kaum ein Argument, kaum ein Motiv, dem nicht einiges an Überzeugungskraft zukäme. Der Bischof, mit Augustinus und Thomas von Aquin argumentierend, sieht die „Gefahr eines Dammbruchs“. „Glauben an das Leben“ ist höchstes Prinzip. Doch, so Gärtners Anwältin, „wem, wenn nicht uns, gehört unser Leben?“ Es ist ein Disput, in dem so ziemlich alle Argumente auf den Prüfstand kommen zum Thema Sterbehilfe.

Nicht das letzte, aber ein entscheidendes Wort, hat schließlich Richard Gärtner: „Sind Sie so arrogant, dass sie sich über ihre Patienten stellen“, drängt er sich ins Bild. „Jede Religion, die mir den Tod verbietet, ist falsch“.

Nach überzeugenden, intellektuell packenden Disputen und auch emotional berührenden Szenen war es schwer zu entscheiden: „Wollen Sie Richard Gärtner das Suizid-Mittel reichen oder nicht?“, wurde das Publikum gefragt. Von den 67 im kleinen Düsseldorfer Haus dem spannenden Gefecht folgenden Zuschauern – vor Corona-Zeiten ist der Raum für 300 Personen offen – stimmten 50 mit ja, 17 mit Nein. Doch der Einwand sei erlaubt: Es gab gewichtige Argumente für beide Voten. Kein schlechtes Zeugnis für Schirachs neuesten Coup zu ethisch moralischen Streitfragen unserer Zeit.