Auf dass er nicht verloren geh, der beste der Humoristen!

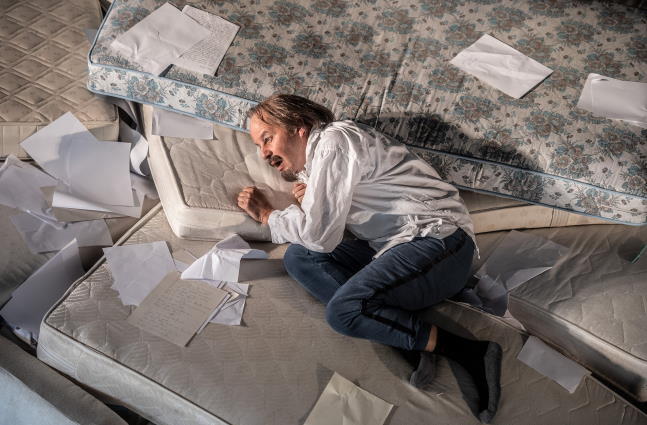

Die Komödianten sind zurück am Gustaf-Gründgens-Platz! Zwischen den letzten Bauzäunen vor all den gewöhnungsbedürftig neuen Gebäuden steht Hanna Werth, alias Heinrich Heine, im eleganten, historischen Outfit und brüllt per Megafon über den Platz gegen die frisch begrünten Hausfassaden: „Die Stadt selbst sieht mich mit fremden Augen, viele Häuser sind neu angestrichen worden, alles sieht so tot und frisch aus, wie Salat, der auf einem Kirchhof wächst!“ Einige Passanten bleiben staunend stehen, vermutlich nicht ahnend, dass es bei dem Auftritt um Heinrich Heines Rückkehr in seine Geburtsstadt Düsseldorf geht, die er 1844 in seinem satirischen Versepos „Deutschland ein Wintermärchen“ bedichtete. Mag sein, dass selbst einige der 30 Leute aus dem mobilen Publikum überrascht sind, wie gut der Text hierher passt. Da haben sie schon die Hälfte des theatralen Rundgangs mit Texten von Heinrich Heine hinter sich. Begonnen hat es im abgedunkelten Foyer des Großen Hauses, wo sie - mit Mundschutz vor Ansteckung geschützt – von der Galerie aus auf Heines Pariser „Matratzengruft“ hinunterschauten. Dort unten, auf einem meterhohen Matratzenberg, wälzte sich in weißem Nachthemd Thomas Wittmann als schwerkranker Heine.

„Es ist seit Tagen gar keine Besserung in meinem Zustande vorgefallen, im Gegenteil“, klagt der Kranke und zählt all seine Leiden auf: „die entsetzlichsten Krämpfe im Unterleib bis zur Herzgrube“, Verstopfung, Augenleiden, „schreckliche Krankheitskosten“ und „schauerliche Einsamkeit“. Das alles beschreibt Heine in einem Brief an seinen Bruder Maximilian am 9. Januar 1850, da hat er noch sechs Leidensjahre vor sich. „Von mir ist nichts mehr zu erwarten“, seufzt unser Kranker und richtet sich vorwurfsvoll direkt an den „Herrn“, wirft ihm „Inkonsequenz“ vor:

“Du schufest den fröhlichsten Dichter, und raubst

Ihm jetzt seine gute Laune“.

O Miserere! Verloren geht

Der beste der Humoristen!

Das beklagt Heine in dem Gedicht Miserere ein Jahr vor seinem Tod, da hat er seinen Humor offenbar noch nicht ganz verloren.

Während dieser bedrückenden Eingangsszene haben sich unten zwei weitere Heine-Figuren eingefunden. Quicklebendig und engagiert führen sie uns von der Galerie über Treppen und durch winkelige, schwarz gestrichene, nur mit mattem Neonlicht erleuchtete Gänge, vorbei an aufgetürmten Requisiten, in bizarre Kellerräume. Aus allen Richtungen ertönen unterwegs Geräusche, Töne, Stimmen. Manche Zitate kann ich zuordnen, etwa „Im Traume war ich wieder jung und munter… Heirate mich und sei mein Weib, Ottilie, “ aus Böses Geträume, aus der Zeit des Vormärz, eine Erinnerung an die Liebe zur Hamburger Cousine Amalie. Oder immer wieder Zitate aus Ideen: Das Buch Le Grand. Da ruft er die Großen der Geistesgeschichte in seinen Träumen auf: Mose und Plato, die Französische Revolution. Es geht um die Vergänglichkeit, doch auch um die Errettung: „Gleichviel ich lebe. Bin ich auch nur das Schattenbild in einem Traum“ und dann kommt der Titel des gesamten Abends: „Aber ich will lieber ein lebendiger Hund sein, als ein toter Löwe!“ ...“Gottlob ich lebe!“

Zeitlich geht es nicht chronologisch zu, Verse aus der Harzreise wechseln mit Gedanken aus den Elementargeistern. Und während wir durch einen langen, weißgekälkten Gang geleitet werden, scheint Der Nachtraabe (gruselig rezitiert von Joscha Baltha), seine Federbüschel unter unheimlichem Gekrächze an die Wand gehängt zu haben. Dazwischen lesen wir, wie zum Trost, in großen Lettern Zeilen aus der Liebeslyrik, die auch aus allen Richtungen eingespielt wird, etwa ganz einfach: „Du musst dich in mich verlieben!“

Dann tritt Heine wieder persönlich auf (Judith Bohle), spricht von einem kleinen Balkon zu uns herab, führt uns in die dunklen Berge des Zirkusbären Atta Troll, dessen Klagelied klingt, als sei es von heute:

„Und sie glauben sich berechtigt,

Solche Untat auszuüben

Und sie nennen’s Menschenrechte!

Menschenrechte! Menschenrechte!

Wer hat euch damit belehnt?“

Im nächsten Kellerraum scheint der Alltag einzubrechen. Ohrenbetäubender Lärm.

„Ruhe! Ruhe!“ schimpft unser Heine, doch dann erkennen wir, dass das bereits zum Text gehört. Es ist der Anfang einer Reportage für die Augsburger Zeitung, für die Heine regelmäßig über das Leben in der französischen Hauptstadt berichtete, nachdem er 1831 unter dem Druck der Deutschen Zensur nach Paris umgesiedelt war. Sein Bericht Ich rede über die Cholera könnte von hier und heute sein, wenn wir Cholera und Paris durch Corona und Düsseldorf ersetzen: zunächst sind die Straßen leer, man trägt Masken, doch dann lockert sich alles, Leichtsinn greift um sich, Verschwörungstheorien tauchen auf, von Gift im Wasser ist die Rede.

Amüsiert und erstaunt steigen wir einige Treppen hoch, hören Scharfsinniges über Frankreich, Amerika und Deutschland, und stehen ganz plötzlich im Kleinen Haus. Wir nehmen Platz und vermuten „richtiges“ Theater!

Aber was könnte das sein? Heine ist allgemein nicht als Dramen-Autor bekannt. Es gibt zwei Tragödien von ihm aus den Jahren 1821/23, doch beide blieben erfolglos. Die Premiere von Almansor musste wegen Tumulten abgebrochen werden und William Ratcliff kam zu Heines Lebzeiten gar nicht erst zur Aufführung. Da bleibt nur noch das Spätwerk Der Doktor Faustus. Ein Tanzpoem, das - für das Londoner Ballett geschrieben - gleichfalls nicht gespielt wurde. Bis heute.

Auf der Bühne steht ein Ständer mit einem Strahler, daneben ein Mann, etwas abgehalftert mit roten Socken, es ist der Doktor Faustus (Jan Maak), der die Geschichte - zum grotesken Schwank verkürzt - als Solokomödiant bravourös präsentieren wird. Mephisto kommt bei Heine als Teuflin Mephistophela in Gestalt einer kleinen Balletttänzerin aus dem sich öffnenden Boden hervor und zaubert sogleich eine wunderschöne Herzogin in Hoftracht herbei. Das alles mimt Jan Maak klamaukig bis furios. Allerdings nimmt er Heines Regieanweisung „Er wirft die ernste ehrsame Doktortracht von sich“ etwas zu genau und wirft gleich alles von sich. Das treibt den Rollenwechsel von Mann zu Frau ins Derb-Abstruse.

„Das ist mein Faust!“ endet Heines Text. Das Gleiche könnten Jan Maak und der Regisseur Philipp Gloger von sich behaupten.

Es folgen noch der Brief Heines an Goethe, in dem er ihn erschreckend Devot um eine Audienz bittet und der Brief an den Verleger Campe, in dem er seine Enttäuschung über den Goethe-Besuch schildert.

Da schließt sich das satirische Versepos Deutschland.Ein Wintermärchen wunderbar an, in dem Heine bereits in der Kutsche auf der Rückreise nach Paris seine höchst ambivalenten Eindrücke seines Heimatbesuchs niederschrieb und das in Deutschland als Schmähschrift eines „Vaterlandsverräters“ gebrandmarkt wurde. Diesmal gibt Claudia Hübbecker aus einer aus dem Bühnenhimmel herabgelassenen Kutsche heraus den sechsundvierzigjährigen Heine und zeigt an einem riesig auf die Bühnenrückwand projizierten Text den Arbeitsvorgang des Dichters: wie er streicht und ergänzt und wie er selbst glättet, wo er fürchtet, die Zensur herauszufordern.

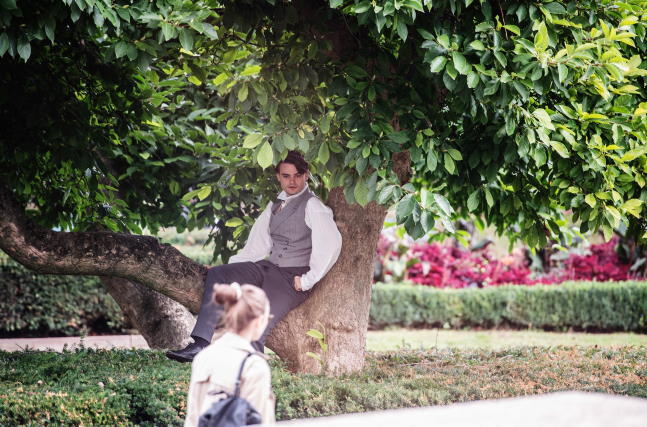

Zum eindrucksvollen Finale nimmt das Publikum im abgedunkelten Foyer mit Blick auf den hell erleuchteten Hofgarten Platz. Draußen auf dem Rasen bewegen sich zwei der Heine-Gestalten - der Kranke im Nachthemd und der Junge - und nehmen, wenn es sich ergibt, Kontakt zu Passanten auf , während Hanna Werth im Foyer zu Live-Klavierbegleitung Heine-Lieder singt und mit dem innigen Text „Ich wandelte unter den Bäumen“, in der romantischen Vertonung von Fanny Hensel, das Foyer verlässt und sich den beiden anderen Heine-Figuren zugesellt.

Ein grandioser Theaterabend!