Paneuropäisches Theater vom Sofa aus

Zwölf Tage lang bot das Thalia Theater Hamburg allabendlich von 19 Uhr bis Mitternacht Sofa-Theater aus ganz Europa. Gemütlich war das allerdings nicht immer, da die Stücke in den Originalsprachen mit englischen Untertiteln daherkamen und uns oft höchste Konzentration abverlangten.

Es war ein buntgemischtes Angebot von der Antike bis in die Zukunft reichend, das uns da über die Bildschirme flimmerte, denn es handelte sich nicht um ein kuratiertes Theaterfestival, das thematische und technische Kriterien vorgegeben hätte. Vielmehr war es einem jeden Gastland überlassen, ein Stück seiner Wahl zu streamen, sodass sowohl die Qualität der Aufführungen als auch die Eignung zur digitalen Wiedergabe nicht immer optimal waren.

Doch sehen wir das Glas halbvoll, und da setzt dieses Online-Festival zweifellos ein Highlight im trüben Lockdown (ganz neudeutsch!). Zwar gab es gelegentlich äußerst simple Kameraführungen, bei denen man offenbar einfach draufhielt, doch andererseits auch kunstvolles Zusammenspiel von Bühnen- und Videokunst, wie etwa bei

Maria Stuart vom DT Berlin,

einer Neuinszenierung unter Corona-Bedingungen des letzten Herbstes. Wenn auch die junge Regisseurin Anne Lenk im Bonus-Material (das jeder Aufführung beigefügt ist), skeptisch meint, dass es „wahnsinnig schwierig (sei), den fokussierten Blick auf die Bühne durch ein anderes Medium zu platzieren“, so erscheint es im Gegenteil, als sei diese strenge Aufführung des Schiller’schen Königinnendramas geradezu für die digitale Widergabe geschaffen. Die geniale Idee von Regie und der Bühnenbildnerin Judith Oswald, einen riesigen Setzkasten auf die Vorderbühne zu stellen, in dessen einzelnen, knallrosa ausgemalten Kammern die Schauspieler*innen ohne Sicht- und Körperkontakt zu den Mitspielern meist frontal zum Publikum agieren, diese mutige Idee forderte die Kameraführung geradezu heraus, nun ihrerseits eigenwillig zu gewichten, hervorzuheben oder zu verallgemeinern. In dem kargen äußeren Ambiente unterstreicht der Fokus der Kamera immer wieder die Interpretation der Regisseurin, die den Frauenfiguren überzeugende Individualität und Stärke zugesteht (Elisabeth, elegant und selbstbewusst: Julia Windischbauer, dagegen Maria, temperamentvoll-romantisch: Franziska Machens), während die Männer nicht ganz so ernst zu nehmen sind. Wunderbar betont wird die Charakterisierung der Figuren auch durch die optisch wirksame Kostümierung: Elisabeth im geschmackvollen City-Kostüm, Maria im bodenlangen weißen Plisseegewand, die Männer allesamt in senf-beigem Phantasieoutfit (Kostüme: Sybille Wallum). Die Auf- und Abtritte der Figuren werden ganz einfach durch das An- und Ausknipsen der Beleuchtung in den Kammern praktiziert, eine Technik, die zweifellos dem Video zuspielt. Insgesamt eine humorvolle, sprachlich und spielerisch exzellente Aufführung (die übrigens am 9. Februar noch einmal gegen ein Entgelt von 10 Euro gestreamt wird).

Als glänzend geeignet für die digitale Präsentation erweist sich auch die Inszenierung

Volksfeind for Future

von Lothar Kittstein des Düsseldorfer Schauspielhauses (s. Besprechung hier).

Das plakative Online-Streaming unterstreicht die agitative Absicht der Überschreibung des Ibsen-Stückes, die durch die vielen großformatigen Video-Aufrufe der Bühnenfassung schon vorgegeben ist. Die politische Intension des Regisseurs Volker Lösch und seiner engagierten Aktivistinnen aus der Fridays-for-Future-Bewegung wird auf dem Bildschirm - ganz im Sinne der Macher - zum lautstarken Agitprop.

Eindrucksvoll und teilweise berührend ist der Monolog der 62-jährigen Schauspielerin Eva Lyberten, der von großen Video-Einspielungen auf der Bühnenrückwand begleitet wird.

Mit

Una (Eine Frau)

präsentiert die junge Regisseurin Raquel Cors vom Teatre Lliure, Barcelona eine ungewöhnliche Auseinandersetzung der einstigen Ikone des spanischen Softcore-Films mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrem Begehren und Versagen, mit Ambitionen und Missverständnissen, Erfolgen und Enttäuschungen. Die autobiografischen Reflexionen aus Dokumentation und Fiktion hinterfragen dabei immer wieder sowohl allgemein übliche Projektionen auf den nackten weiblichen Körper als auch politische und kirchliche Verkrustungen und Zwänge. Dabei bebildern die eindrucksvollen, großformatigen Videos nicht einszueins den Monolog, der teilweise nicht von Eva direkt gesprochen, sondern eingespielt und von Jazz-Improvisationen der Saxophonistin Mireia Tejero untermalt wird.

Adaptionen zu Dostojewskis Der Idiot waren gleich zweimal zu sehen. Zum einen vom Dramaten, Stockholm, wo der Intendant Mattias Andersson im Herbst 2015 die Geschichte der (russischen) Gesellschaft in seiner Inszenierung

Idioten

damals höchst aktuell mit der Flüchtlingskrise konfrontiert. Auf einer tiefen, farblos-leeren Bühne, die keiner des Personals während der Aufführung verlässt, findet in etwas ermüdenden gesellschaftspolitischen Vorträgen eine Auseinandersetzung um Globalisierung und den Niedergang von Tugend und Moral statt. Während am Ende Dostojewskis Idiot, der kranke Fürst Myschkin (wunderbar naiv und vertrauensselig gegeben von David Dencik), glückselig in einer Runde herbeieilender Jugendlicher sitzt (und nicht wie das Original zurück ins Schweizer Sanatorium aufbricht), sind bei Andersson wohl die Anderen die Idioten. Bei aller Ambition des Regisseurs und großer Schauspielkunst der Figuren ist das textlastige Diskussionsstück für nicht schwedisch sprechende Zuschauer als Theatererlebnis recht unergiebig.

Ganz das Gegenteil

Der Idiot

des Theaters der Nationen aus Moskau.

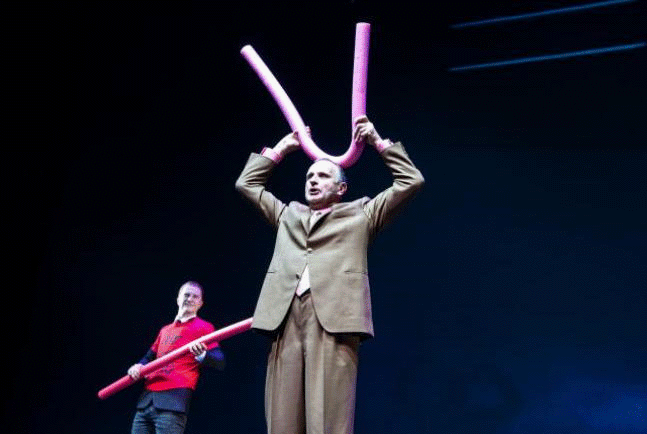

Ein wahrer Genuss für Augen, Herz und Verstand. Eine eigenwillige Groteske zwischen Tanztheater, Pantomime und Slapstick. Einfallsreich und exakt durchchoreographiert präsentieren vier Personen - drei Männer und eine Frau - nahezu wortlos die Geschichte um die unglückliche Nastasja (androgyn von einem Mann gespielt), die anmutige Aglaja (ein liebenswerter zierlicher Clowns-Roboter), den unberechenbaren Rogoschin und natürlich den Titelhelden, den treuherzigen Fürst Myschkin. Das wechselvolle, abstrakte Bühnenbild wird auf eine angedeutete Hauswand projiziert und eine krasse Geräuschkulisse unterstreicht das verfremdete Gesamtkunstwerk. (Namen muss ich schuldig bleiben, da der Abspann in kyrillischer Schrift läuft).

Eindrucksvoll auch die Aufzeichnung einer Thalheimer-Inszenierung aus dem Jahr 2017 vom Berliner Ensemble (Start der Reese-Intendanz). Radikal entschlackt der Regisseur das opulente Brecht-Drama

Der Kaukasische Kreidekreis

auf ein Grusche-Drama - oder vielleicht noch besser: ein Stefanie-Reinsperger-Epos. Massig, laut, mit langen blonden Zöpfen im farblosen, am Ende blutverschmierten Hemdchen dominiert sie das Geschehen.

Doch zunächst ist die Bühne schwarz und leer, Klänge einer Rock-Gitarre ertönen aus der Tiefe des Raumes, dann Spotlights auf den Musiker, Kalle Kalima, der uns mit Melodien von Hendrix, Leonard Cohen oder Bert Wrede durchs Stück begleiten wird - zusammen mit einem zweiten Mann am rechten Bühnenrand: Ingo Hülsmann als „Sänger“ mit rauchigem Pathos im weißen Abendanzug am Standmikrophon.

Nur das Licht gliedert den Raum, holt die Figuren aus dem Dunkel des Backgrounds (Licht: Ulrich Eh), setzt Effekte und lenkt den Blick des Zuschauers. (Ein Bühnenbild von Olaf Altmeier wurde kurz vor der Premiere vom Regisseur verworfen.) Wuchtig, deftig entschlossen stapft Reinpergers Magd Grusche gegen alle Unbilden an, Theaterblut fließt eimerweise, selbst der Hilfsrichter Azdak (etwas zappelig: Tilo Nest) erscheint halbnackt und blutverschmiert. Diese Figur, die Brecht zwar als zerlumpt, unkultiviert und angetrunken vorgibt, gerät bei Thalheimer zur grotesken Witzfigur, der man ein „salomonisches Urteil“ nicht recht zutraut. Der Kreidekreis gerät zur Blutspur und die kaltherzige Kindsmutter (zickig: Sina Martens als Natella Abaschwill) hat von vornherein nicht die Spur einer Chance gegen die geballte Menschlichkeit der Ziehmutter. Die allerdings hockt bei Thalheimer am Ende einsam und erschöpft mit dem Kind (das hier auch nach zwei Jahren noch ein Bündel ist) auf einem Hocker im Lichtkegel. Brechts Happy-End, die Versöhnung mit dem geliebten Simon (überzeugend: Nico Helonics), wird uns verwehrt.

Für Kenner der italienischen Sprache gab’s gleich zwei außergewöhnliche Theatererlebnisse: zum einen die reine Sprach-Performance

Il cielo non e un fondale/ Der Himmel ist keine Kulisse

ein Gedankenspiel des Text- und Regieduos Daria Deflorian und Antonio Tagliarini, zum anderen die Aufzeichnung des weltberühmten Stücks

Cosi è (sevi pare) So ist es, wenn es Ihnen so scheint

von Luigi Pirandello aus dem Teatro Stabile Torino.

Schon im Titel liegt die Philosophie des Stückes oder sagen wir des Autors: die Umkehrbarkeit von Sein und Schein, die Skepsis gegenüber der eigenen Wirklichkeit. Es handelt im Kern von drei Personen, von denen zwei einander für verrückt halten, weil sie sich über die Identität der dritten nicht einig sind. „Ich bin die, für die man mich hält“, lautet der letzte Satz der lustvollen Inszenierung von Filippo Dini, deren Charme und Witz der Wortgefechte aus den englischen Untertiteln leider nur schwer überkommt.

Das Toneelhuis aus Antwerpen schickte zwei Überschreibungen antiker Mythen, die 2020 unter Corona-Bedingungen von Guy Cassiers inszeniert wurden. Mit Schostakowitschs Musik begleitet das Danel Streichquartett hinter transparenten Trennwänden die vorwiegend frontal gesprochenen Texte. Im Stück

Antigone in Mollenbeek

verlegt Stefan Hertmans die Tragödie der Antigone in den Stadtteil Brüssels, der als Islamisten-Nest traurig berühmt wurde (gesprochen von Ikram Aouland).

Im zweiten Teil berichtet Kae Tempest in

Tiresias

vom Mythos des blinden Sehers und seinem Kampf mit den Schlangen (im weißen Spitzenkleid vorgetragen von Katelijne Damen).

Vielleicht ein etwas mühsamer Versuch, die Antike in die Gegenwart zu holen.