Auch Aram ist nicht haram

Es beginnt: mit einer Demo. Einer ziemlich armseligen Demo, zumindest was die Zahl der Teilnehmer angeht. Die paar Leutchen müssen zudem coronabedingt Abstand voneinander halten. In dem kleinen Pulk formiert sich eher Maske als Masse. Und doch wird skandiert, was schon seit den seligen 68er Zeiten auf Demos skandiert wird: „Macht kaputt, was euch kaputt macht.“ Ach je, unsere alten Parolen sind längst zu Plattitüden verkommen.

Vielleicht spürt Svenja das auch, die sich als erste aus der Demo herausschält. Madeline Martzelos gibt den „Hospiz-Clown“, voll mit guten Absichten und noch voller mit Naivität. „Humor hilft heilen“, weiß Svenja und will diese nicht von der Hand zu weisende Erkenntnis mit naivem Sendungsbewusstsein nicht nur an ihrer Arbeitsstelle im Hospiz anwenden, sondern in der Welt verbreiten. Und da die Welt alles ist, was in sozialen Netzwerken der Fall ist, betreibt sie einen Video-Blog. Der hat allerdings dummerweise nicht die Welt als Follower, sondern nur acht Gute und Verirrte. Ihr Kabarett verfängt nämlich nicht: Es hat keinen Biss. Sein Witz ist allzu sehr auf political correctness bedacht. Denn Svenja will die Welt verbessern. Wir lernen zwei neue Begriffe von ihr, die ihre Philosophie umfassend beschreiben: Es geht ihr um „Klassismus“ und „Humornismus“ - um (zu überwindendes) Klassenbewusstsein und (einzuführende) Comedyshows, die niemanden herabwürdigen oder verletzen. Das ist nicht mal mehr Böhmermann in langweilig. Wie das heute so geht, wenn man sich vor Shitstorms schützen will, muss jeder Satz, muss jeder Witz auf seinen antidiskriminatorischen Kontext abgeklopft werden: auf Rassismus, Sexismus, auf mögliche kolonialistische Denk-Reste und, ja, natürlich, auf Verstöße gegen genderneutrale Sprache. „Clown“ mag gerade noch als geschlechtsabstrakter Begriff durchgehen, obwohl, oh je: Heißt es nicht „der Clown“?

„Zynischer Oberschichtenzirkus", schimpft die 98jährige stramme Kommunistin Püppi angesichts solcher Verrenkungen. Sie durchschaut: Wer sich so anpasst, hat ein ausgeprägtes Abgrenzungsbedürfnis. Klar ist andererseits: Wer sich selbst so kasteit, muss irgendwo hin mit seinen unterdrückten Trieben und Aggressionen. Dafür gibt’s: den Don. Das klingt auch irgendwie maskulin, doch wird der Don von einer Frau gespielt, und die ist der schwarzen Seele des Betrachters zunächst erheblich näher als das verhinderte Kabarettistinnen-Mäuschen. Julia Meier steigt gelegentlich aus der verdrängten Unterwelt der reinen Svenja-Seele respektive aus der Wuppertaler Bühnenhölle empor und lässt kraftvoll raus, was auch unseren eigenen posthumen Aufenthalt im Purgatorium zur Folge haben wird: alltagsrassistische oder präpotente Vorurteile, als neoliberal stigmatisierte Leistungsbereitschaft, Erfolgsstreben und den daraus resultierenden ach so schändlichen Wettbewerb um Arbeitsplätze und Entlohnung. „Die Tüchtigen zahlen ein, die (gering qualifizierte) Gassenjugend hält die Hand auf“ – ujuj, Teufel aus der Unterwelt, so direkt hätten wir’s ja nicht gesagt. Manchmal wird’s auch offen fremdenfeindlich – und der Humor des Stückes schmeckt plötzlich bitter. Dons Warnung an sein wohlmeinend gutmenschelndes Alter Ego vermögen wir uns dagegen durchaus anzuschließen: Man könnte denken, Svenja sei „nicht ganz knusper.“

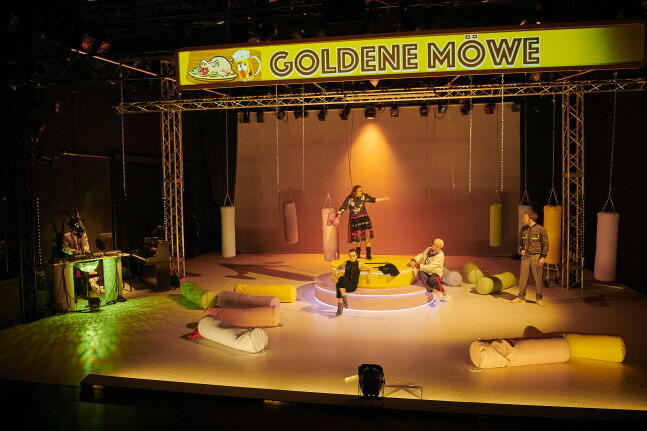

Der Don ist nicht nur die dunkle, sondern auch die erfolgreichere Seite der schönen, aber langweiligen Seele von Svenja: Die Zahl der Follower in Svenjas YouTube-Kanal steigt exponentiell an, je mehr diskriminierende Kampfbegriffe sie nutzt. Zweifel bedrohen ihren Idealismus: Sie entdeckt plötzlich, dass ihre linksproletarische Gesinnung sich nur schwer aus ihrer Biografie begründen lässt. Püppi, die stramme hundertjährige Kommunistinnen-Braut („notgeil, sucht bolschewistischen Stahlarbeiter"), benötigt eine Nachfolgerin als Pächterin der „Goldenen Möwe“, und nun ist guter Rat teuer – die naive Svenja entdeckt nun doch ganz bauernschlau, dass das Lokal ihre Chance ist: Es eignet sich perfekt für ihre Kabarett-Träume, ist aber so bourgeois wie ihre eigene Herkunft. Bei der Altlinken schleimt sie sich dann halt als „Arbeiter im Geiste“ ein, bis dass ihr dummerweise ihr dunkles Unterwelt-Ich mit fremdenfeindlichen Sprüchen dazwischenfährt.

Stefan Walz als Püppi ist übrigens schon rein optisch der Knaller in dieser meist recht lustigen Satire, die uns zeigt, dass es ein Richtig und ein Falsch nicht gibt und dass das Optimum ganz sicher nicht auf einer der radikalen Seiten liegt. Walz bringt das komische Potential mit, das der Bühnenfigur der Svenja zum Erfolg ihres Video-Blogs fehlt – vielleicht vor allem deshalb, weil das Erscheinungsbild und die Charakteristik der Figur zwar krass überzeichnet sind, Walz aber eher zurückgenommen spielt. Das Umgekehrte erleben wir bei Madeline Matzelos, die in ihren schrillen Szenen an Wirkung verliert. Konstantin Rickert gibt den sympathischen jungen Aram, der zu Beginn einer der acht Follower von Svenjas Video-Blog ist. Er gibt das „Dienstleistungsproletariat mit Migrationshintergrund“, und das verhältnismäßig freudig. Kein Wunder: Denn auch Aram ist nicht wirklich haram: Er wartet am Ende mit einer echten Überraschung im Hinblick auf seine Identität auf. Und so kommt Svenja, die wohlmeinend naive, politisch korrekte Comedienne denn doch zu der Erkenntnis, dass die Lösung aller Probleme vielleicht nicht in der Abschaffung der Armut, sondern in der Abschaffung der Armen liegt: "Wir treiben sie ins Umland!" Die neue Parole für Wuppertal lautet: "Befreit Barmen von den Armen!"

Tschacka. Man spürt: Nora Abdel-Massoud, die Autorin dieser frechen, witzigen, politisch inkorrekten Satire über politische Korrektheit wurde in der Küche von Sibylle Berg geschult. (Tatsächlich haben Abdel-Maksoud und ihre drei Kolleginnen aus Bergs Serie von Riot-Girl-Parodien Es sagt mir nichts, das sogenannte Draußen und Und dann kam Mirna einst von Stückentwicklungssitzungen am Schweizer Herd der Frau Berg berichtet.) Überraschende Perspektivwechsel, großartige Formulierungen und köstliche Selbstironie gleich auf mehreren Ebenen erinnern ebenso wie die Ironie und die Brüche, die der spielerische Umgang mit den kaum zu umschiffenden Klippen der political correctness und den tiefsitzenden Ressentiments der Gesellschaft mit sich bringt, immer wieder an Bergs Gesellschaftssatiren. Sätze fallen, wie sie der Unterzeichner liebt, weil sie für einen dialektischen Schulaufsatz taugen würden: „Ignoranz ist die kleine distinguierte Schwester der Verachtung“ – ja, da ist Svenja einmal nahe an einer Selbsterkenntnis, die auch vielen eifernden Ideologen und unreflektierten Wahlkämpfern in unserem Alltag gut zu Gesicht stünde. Manchmal dreht das Stück ein paar Schleifen zu viel, ist der Comic nicht abwechslungsreich genug. Aber letztlich ist Nora Abdel-Maksouds Spiel mit Vorurteilen und Rollenmustern, mit den blinden Flecken und den blinden Ideologien der Wohlmeinenden und der Populisten, der Rechten und der Linken ein abgründiges Vergnügen. Es ist nicht nur zum Lachen. Dazu ist die Angelegenheit, die hier verhandelt wird, zu ernst.