Oh weh! Das alles handelt von uns!

Mit einem Schlag ist es dunkel: im Saal, auf der Bühne. Nebel quillt in den Raum. Dann werden fünf grelle Strahler aufs Publikum gerichtet. Die Zuschauer sind geblendet, fast blind. Aus dem dunklen Bühnenraum hört man ein flatterndes, schlagendes Geräusch. Später erkennt man eine riesige schwarzbraune Fahne, die bis über den Bühnenrand hinausgeschwenkt wird.

Aus der Dunkelheit fragt eine Stimme: „Von was will ich hier überhaupt sprechen?“ Dann leuchtet am Bühnenrand ein Streichholz auf, erhellt das Gesicht einer Seherin, die, wie wir erfahren, nicht sieht. „Netzhaut vor, noch ein Tor!“ scherzt sie und später: „Ich weissage, nein, ich wasche weiß, nein, das auch nicht.“ Da sind wir gleich mitten drin, im Jelinekschen Sprachwitz mit Wortspielen, aber auch plumpen Kalauern.

Weitere Streichhölzer werden gezündet, vom Nachbarn und Nachtmahr ist die Rede. Vorerst bleibt’s beim Zündeln, später wird auf der Rückwand in einem Video die Welt in Flammen stehen. Ein Hinweis auf den Klimawandel, den Trump leugnet.

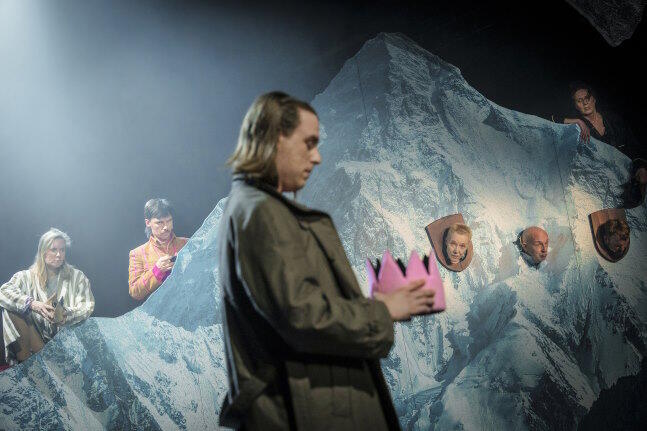

Schemenhaft tauchen die anderen Gestalten auf, am Ende sind es sieben namenlose Figuren, teils im Bademantel mit Hauslatschen, teils in skurrilen Kostümen, die Seherin im grauen Pelz. Sie alle tragen Kronen oder setzen sie sich ostentativ auf: sie alle sind „Könige“. Denn darum geht es: um die Aushöhlung der Demokratie, die Gefahr des Rechtspopulismus, die Brandstifter unter uns und ihre Mitläufer: die selbsternannten „Könige“.

Am Königsweg schrieb Elfriede Jelinek 2016 nach Trumps erstem Wahlsieg. Sie thematisiert die stetige Radikalisierung, ermahnt zum öffentlichen Diskurs. „Denn das alles handelt von uns.“ Angesichts der zweiten Trump-Ära ergänzte und aktualisierte Jelinek das Thema im November 2024 mit dem Text Endsieg.

Die Regisseurin Katrin Plötner und Dramaturgin Sarah Tzscheppan machen jetzt in Bonn aus beiden Stücken einen Theaterabend. Aus dem Textkonvolut von 93 Seiten des Königwegs wählten sie 30 Seiten ohne Trump-Bezug aus und verbanden sie mit dem gekürzten Endsieg. Wenn allerdings der Name Trump auch nicht vorkommt, ist der Bezug doch unverkennbar. Dennoch ist das Problem orts- und zeitlos. Es treten die Figuren der Antike auf, alle blind mit Mündern, aus denen das Blut fließt. Überhaupt zieht sich das Blut als Motiv durch den Text. „Wo Menschen leben, taucht auch das Blut auf“, heißt es einmal und bei der ironischen Anspielung auf das Christlich-Heilige rinnt das Blut aus den Höhlen der Augen des Gekreuzigten. In der Verbindung des Heiligen mit der Gewalt folgt Jelinek den Gedanken René Girards, den sie zum Schluss der opulenten Textfläche mit all den vielen Andeutungen und Verweisen zusammen mit Sophokles, Siegmund Freud, Martin Heidegger und anderen „alle noch mal her zu (sich) vor den Vorhang“ bittet.

Was machen nun die sieben tollen Leute (Sophie Basse, Christian Czeremnych, Wilhelm Eilers, Ursula Grossenbacher, Christoph Gummert, Timo Kählert, Lydia Stäubli) auf der Bühne mit diesem Textkonvolut, in dem von Ödipus bis zu Elon Musk alle unbenannt vorkommen? Opfer und Täter sind sie alle zugleich. Lautes Gegröle wechselt mit Tanz, Gesang und dann mal minutenlanger Stille (nicht gerade sinngebend). Für Kenner tritt Sophie Basse auch mal mit Schwarzhelm als Darth Vader aus der Star Wars-Reihe auf oder Christian Czeremnynch zitiert Martin Wuttkes Hakenkreuz-Gestik aus der legendären Arturo Ui-Inszenierung von Heiner Müller. Auf der Bühne wird es dabei zwischendurch mächtig heimatlich im Sinne der Autorin: große Pappmaschee-Gebirge und Wolken werden herabgelassen.

Am Ende wiederholt sich das Eingangsbild: wieder blenden uns die grellen Strahler, machen uns zu „Blinden“.

Das spielerisch starke Ensemble versucht mit Temperament und großem Einsatz die diffizilen Bewusstseinsströme des handlungsarmen Textes in eine theatrale Bildsprache umzusetzen. Das gelingt mit einem eindrucksvollen Start, doch dann verpufft die Wirkung. Der mit immer gleichem Anliegen überfrachtete recht abstrakte Text trägt trotz der wichtigen Bezüge und Wahrheiten nicht über zwei Stunden. Vor allem die etwas alberne Kinderszene im letzten Teil wirkt angesichts der aktuellen Ereignisse peinlich überholt.