Polyneikes goes Circus

Full House in Dortmund: eine ausverkaufte Repertoire-Vorstellung im Großen Haus - das ist selten geworden im Schauspiel, das sich seit der Intendanz von Julia Wissert verdient macht um ein neues Theaterpublikum, aber das alte vergisst. Rassismus, Kolonialismus, Feminismus und die woke Ideologie: Das ist Wisserts Programm. Das sind wichtige Themen, aber mit dem Ausschließlichkeits-Charakter des Themenspektrums hat das Haus an Durchschlagskraft und Attraktivität verloren. Seit einiger Zeit aber gibt es Hoffnung. Das Schauspiel Dortmund hat Regisseurinnen mit neuen Handschriften gefunden, die was können und die wieder Kunst vor Ideologie setzen, ohne Letztere aus den Augen zu verlieren: Jessica Weisskirchen zum Beispiel, Miriam Ibrahim oder jetzt eine junge Dame, die wir im Ruhrgebiet schon aus kleinen Inszenierungen der Freien Szene kennen: Ariane Kareev. theater:pur hat über ihre großartige „Maria Stuart“ am Rottstr5 Theater Bochum berichtet (siehe hier) oder auch über ihre eindrucksvolle Bearbeitung von Gary Owens „Iphigenia in Splott“ in Oberhausen und Duisburg (siehe hier).

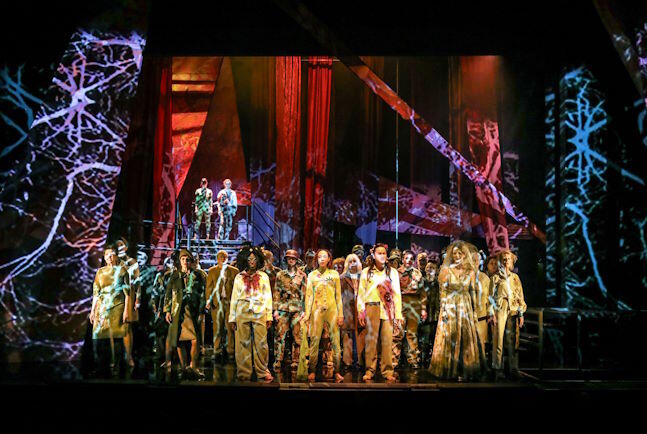

Inzwischen scheinen Oper und Musiktheater der Home Turf von Kareev zu sein. Sie arbeitet gern grenzüberschreitend - sogar zum Zirkus. An der Deutschen Oper Berlin hat sie mit jeder Menge Akrobatik und Techno „Immersion“ ins Wasser des Stadtbads Charlottenburg gesetzt und damit „ein neues Kapitel der Musiktheatergeschichte“ aufgeschlagen, wie es bei rbb24 hieß. In der Dortmunder Antigone zeigen nun die finnischen Artistinnen Anne und Minna Marjamäki ihre Fähigkeiten im Bodenturnen, am Vertikalseil und beim Handbalancing. Anne gibt Antigones toten Bruder Polyneikes, Minna tritt als „Spiegelantigone“ auf. Josa Kölbel, der Künstlerische Leiter des Berlin Circus Festivals, hat die Performance der Zwillingsschwestern als großartige Akrobatik-Show, aber auch als Tanzchoreographie gestaltet. Nach starkem Auftritt zu Beginn liegt Polyneikes, im Kampf gegen seinen ebenfalls getöteten Bruder Eteokles beim Angriff auf die Stadt Theben gefallen, vorn an der Rampe. Ein Begräbnis hat sein Onkel Kreon bekanntlich verboten - die Hunde mögen ihn zerfleischen, tobt der neue König, der von der wechselseitigen Abschlachtung des Brüderpaars karrieremäßig profitiert hat. Antigone widersetzt sich diesem Befehl. Doch nicht begraben wird der Bruder, sondern erhoben: Ans Akrobatikseil gehängt, schwebt er in Dortmund gemeinsam mit seiner Spiegel-Schwester durch die Lüfte - zwei Luftgeister, von Kreon verdammt, doch in der Welt der Toten zu den großartigen Elektro-Sounds des Musikers Yotam Schlezinger zum Fliegen gebracht. Nicole Marianna Wytyczaks Bühnenbild erweist sich da als eine perfekte Kulisse für eine unwirkliche Traum- und Geisterwelt.

Full House - das heißt bei Kareevs Antigone gut dreißig Plätze weniger als üblich. Denn im ersten Teil der Inszenierung wird das Parkett zur Agora. Verteilt über den gesamten Raum sitzt der riesige Dortmunder Sprechchor und kommentiert das Geschehen - jubelnd zunächst, dem autokratischen Herrscher zu seinem Kriegserfolg gegen den eigenen Neffen gratulierend und sich auf seine trumpige Rede zu Standing Ovations erhebend, doch später zunehmend kritisch. Durch seine Präsenz im Publikum gewinnt der griechische Chor ungeheuer an Kraft, durch seine im Vergleich zum Sophokles-Text mutigere Konfrontation mit dem König gewinnt er an politischer Brisanz. Seine Vorträge sind mitreißend; bald rückt er Kreon auf der Bühne auf die Pelle - ohne jedoch den Aufstand zu wagen. Wie schwer es ist, Zivilcourage gegen einen narzisstischen Autokraten zu zeigen, hatte schon das Gespräch zwischen Antigone und ihrer furcht- und folgsamen Schwester Ismene gezeigt: Gleich in der zweiten Szene wird der gedankliche Schwerpunkt der Inszenierung deutlich, als Ismene (Antje Prust) Antigones Aufmüpfigkeit zu bändigen versucht: „…wir sind Frauen, wir können gegen die Männer nicht gewinnen.“ Die konfrontative Reaktion von Antigone (in der vom Rezensenten besuchten Repertoire-Vorstellung von Marlene Keil anstelle der erkrankten Linda Elsner gespielt) auf solche Mutlosigkeit und feminine Unterwerfung ähnelt eher Verachtung als schwesterlichem Verständnis, das der Original-Sophokles-Text suggeriert.

Schon Roland Schimmelpfennig, der den Sophokles-Text für die „Anthropolis“-Pentalogie überarbeitet hat, hat das Frauenbild des antiken Texts modernisiert. Kareev und die Dortmunder Dramaturgin Marie Senf haben in ihrer nochmaligen Überarbeitung die feministische Konnotation ausgebaut. Wenn man der grandiosen Inszenierung überhaupt etwas vorwerfen kann, dann wohl, dass Kreons extrem patriarchalisches Weltbild dem Publikum mit dem Holzhammer vorgeführt wird: „So lange ich lebe, wird keine Frau über mich bestimmen“ - solche Sätze fallen gerade im zweiten Teil der Inszenierung im Fünf-Minuten-Takt. Dabei bleibt Kreon in einer mehr von der Ausstattung, der Musik, der Akrobatik sowie dem Chor als von den individuellen Schauspielerinnen und Schauspielern getragenen Aufführung eher blass. Dass seine bornierte, unmenschliche Haltung auch etwas mit Staatsraison zu tun haben könnte, unterschlägt die Inszenierung weitgehend. Stattdessen dominiert seine toxische männliche Eitelkeit: Die Angst, von einer Frau dominiert zu werden, mag einer grundsätzlichen Unsicherheit entspringen; die Schmeicheleien, denen zufolge die Untertanen einem Herrscher folgen müssen, gleich ob dieser im Recht oder Unrecht seien, erinnern an einen aktuellen Autokraten, der in diesen Tagen die Weltordnung zu ändern versucht und ebenfalls vor allem von Speichelleckern umgeben ist.

Die starken Figuren in dieser Inszenierung sind die Frauen-Figuren. Aber nahezu alle Individuen finden im Laufe der Handlung zu einer klareren Haltung, die sie weniger verschlüsselt äußern. Der in eine faschistoid anmutende Uniform gekleidete Wächter konfrontiert Kreon mit der Aussage, wie schlimm es sei, wenn einer glaube, das Richtige zu wissen und doch als einziger falsch liege (!), der Chor findet nach und nach zu konfrontativen Aussagen, und selbst Teiresias - hier nicht zufällig von einer Frau gespielt (Akasha Daley in einer schwer verständlichen Mischung aus Englisch und Deutsch), verschlüsselt ihre Aussagen gegenüber dem König nicht, sondern greift ihn an: „Die Stadt ist krank. Und du hast sie krank gemacht mit dem, was du denkst und tust.“

„Make Theben great again“ hat jedenfalls am Ende nicht funktioniert. Letztlich sind wir in einer griechischen Tragödie: Schuld gebiert Schuld. Kreon begreift zu spät, dass er auf dem falschen Weg war. Selbst sein Sohn, Antigones Verlobter, hat sich gegen ihn entschieden und ist mit Antigone in den Tod gegangen. Der Autokrat, der keine Freunde und Verbündeten kannte, hat die Stadt, die er retten wollte, der endgültigen Vernichtung preisgegeben. Die Hoffnung liegt auf den Luftgeistern, die in einer anderen Welt schweben.