„Tut nichts, der Jude wird verbrannt“

Das Motto dieser Spielzeit im Bielefelder Theater lautet: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Artikel 3 des Grundgesetzes - eines der unveräußerlichen Grundrechte - fordert Würde und Anstand ein. Das tut auch Gotthold Ephraim Lessing mit all seinen Dramen, auch inNathan der Weise. Das berühmte Drama über Toleranz mit der noch berühmteren Ringparabel geht der Frage nach, wer wohl der Toleranteste in einer zerstrittenen Gesellschaft ist. Der Superlativ legt freilich schon die Absurdität der Frage frei. Es gibt nicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Toleranz.

Lessing hat zwar das Drama zur Zeit der Kreuzzüge in Jerusalem angesiedelt, aber das Kriegsgeschrei, das in den Zuschauerraum drängt, ist leider durchaus vertraut. Die Regie hätte sich also leicht mit Verweisen auf europa- oder weltweites Kriegsgeschehen begnügen können. Das Kriegsgeschehen spielt auch hinein in die Arbeit, aber sehr viel wichtiger war den beiden Regisseuren zusammen mit dem Ensemble zu erarbeiten, wie das Zusammenleben der Religionen in Bielefeld individuell wahrgenommen wird. Aufzeichnungen aus einer Moschee, aus einer Synagoge, einer evangelischen Kirche stellen den Bezug zur Gegenwart her. Stellt sich heraus, so viel hat sich eigentlich seit der Zeit nicht verändert, in der Lessings Drama angesiedelt ist. Es nicht unbedingt immer Hass, aber jedenfalls sehr häufig Verachtung oder Gleichgültigkeit gegenüber der jeweils anderen Religion an der Tagesordnung. Wie in Lessings Drama.

Zu Beginn tragen die fünf Schauspielerinnen und Schauspieler die Ring-Parabel vor, die den Kern des Dramas enthält: Vor der hier zur Entscheidung anstehenden Frage nach der Echtheit des Ringes, war dieses Problem unerheblich. Der Ring wurde immer vom Vater auf den meistgeliebten Sohn vererbt. Doch nun: Welcher Ring von den dreien, die der Vater seinen allen gleich geliebten Söhnen vererbt, ist der echte? Also der, der den Träger angenehm vor Gott und Menschen macht. Der Richter, angerufen von den Erben, weigert sich, ein Urteil zu fällen, sondern legt den Klägern nahe, so zu leben, als ob jeder von ihnen den echten Ring besäße. Was den Söhnen den Kantschen Imperativ nahelegt.

Das Machtdreieck in Lessings Jerusalem besteht aus dem Patriarchen (Thomas Wehling), dem christliches Oberhaupt Jerusalems, das wohl gesetzt, beherrscht und akzentuiert die Worte setzt. Dem steht Sultan Saladin (Christina Huckle) als politisches Oberhaupt der Stadt nicht nach. Als Nathan ist Thomas Wehling nicht nur ideologisch, sondern auch sprachlich der Gegenspieler des Patriarchen. Während der Patriarch - „Tut nichts, der Jude wird verbrannt“ - Intoleranz versprüht, bemüht sich der Jude um Verständnis, auch wenn es ihm zunächst schwer fällt zu akzeptieren, dass ein Christ seine Tochter aus dem Feuer gerettet hat. Dem Retter, dem Tempelherrn (Faris Yüzbasioglu), ist diese Tat gar nicht so wichtig. Hat er halt gemacht, weil er gerade des Weges kam. Als er Recha dann trifft, brennt er darauf sie zu heiraten. Aber daraus wird dann doch nichts. Obwohl Rechas Erzieherin Daja (Christina Huckle) mit allen Mitteln versucht, sie mit dem Tempelherrn zu verkuppeln. Der Klosterbruder (Georg Böhm) wiederum steht im Dienst des Patriarchen, die Stimmung in der Stadt zu erkunden. Dem Sultan nahe steht seine Schwester Sittah (Clara Fenchel), die ihm mehr oder minder heimlich die Kredite für seinen Lebenswandel besorgt. Dazwischen wuselt Al-Hafi (Georg Böhm) herum, Schachfreund Nathans einerseits. Andererseits weiß er als Schatzmeister des Sultans um dessen prekäre Lage.

Die Doppelbesetzungen verdeutlichen sehr schön die sowohl enge gesellschaftliche als auch intrigentaugliche Situation im Jerusalem Lessings. Dass es mit der Heirat des Tempelherrn mit Recha nichts wird, hat wieder mit einem Dreieck zu tun. Es stellt sich heraus, dass der Klosterbruder, Recha und der Tempelherr Geschwister sind: Der Tempelherr Curd von Stauffen alias Leu von Filnek ist der Bruder Recha alias Blanda von Filnek und des Klosterbruders Wolf von Filnek.

Diese Konstellation wird immer wieder unterbrochen mit den schon erwähnten filmischen Szenen, in denen beispielhaft die schwierige Situation eben dieser drei Konfessionen vorgeführt wird. Muslime fühlen sich nicht angemessen wahrgenommen bzw. bedroht. Erinnert sei z.B. an Hassbotschaften per Lieferdienst an die Hicret-Moschee in Bielefeld im Februar vergangenen Jahres. Juden in Deutschland wiederum werden angefeindet, weil sich Israel wehrt gegen den Hamas-Überfall im Oktober 2023. Nicht erst seit damals wird die Synagoge in Bielefeld rund um die Uhr bewacht. Und die Christen? Verlassen massenhaft ihre Glaubensgemeinschaft.

Genial das Bühnenbild von Julia Hattstein, die auch für die Kostüme verantwortlich ist. Ein weißer Rahmen in der halben Bühnentiefe, in den eine kleine Drehbühne eingebaut ist. So werden schnelle Bildwechsel möglich.

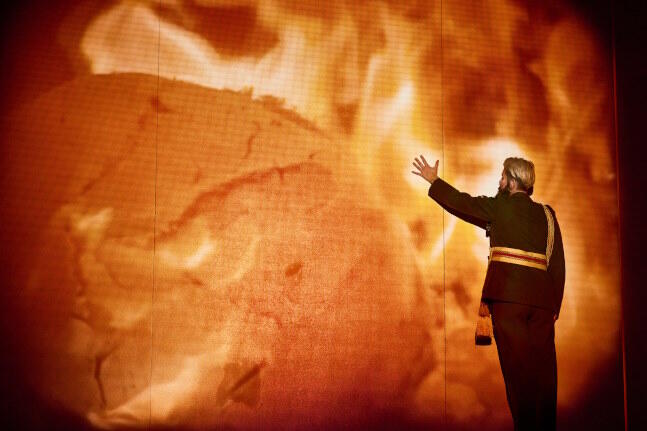

Die Inszenierung von Schauspiel wie Filmeinspielungen stellt eindringlich die Frage: Wie weit sind wir eigentlich mit der Aufklärung und den mit ihr gefundenen und propagierten Gedanken gekommen? Ein augenscheinlich ziemlich irritierter Lessing - Thomas Wehling - gab wortlos die Antwort.

Ein nachdenkliches Publikum spendete verdienten, reichlichen Beifall.