Kummer tauschen statt Ringe

Bertolt Brecht war gerade mal 24 Jahre alt, als sein Stück an den Münchner Kammerspielen zur Uraufführung kam. Der Intendant und Uraufführungs-Regisseur war kein Geringerer als Otto Falckenberg. Und kein Geringerer als Lion Feuchtwanger hatte diesem das Stück empfohlen. Es war Brechts Theater-Debüt. Ein Grund zum Feiern, sollte man meinen. Doch was machte der unbekannte Jung-Autor? Er tobte, wie schlecht sein Stück sei, und wehrte sich gegen die Empfehlung - aus Koketterie oder in vollem Ernst, wer weiß das schon? Er habe Besseres in der Schublade, behauptete er, und meinte mutmaßlich damit seinen Erstling Baal, den Feuchtwanger jedoch für nicht theatertauglich erachtete. Trommeln in der Nacht aber (dessen Ursprungs-Titel Spartakus dem Intendanten zu gefährlich klang), wurde zum Erfolg. Ein schlechtes Stück?

Nun, vor allem mit dessen Schluss war der Autor zeitlebens unzufrieden. Von 1922 bis weit nach dem 2. Weltkrieg murkelte Brecht an seinem nur halbrevolutionären Text über Murk und Kragler und die zwischen beiden Männern stehende Anna Balicke herum und änderte. Das Geschehen in a nutshell: Anna ist die Tochter von Kriegsgewinnlern. Ihre Eltern handelten im 1. Weltkrieg mit Geschosskörben und stellen nach dem Krieg auf Kinderwagen um. Annas Verlobter Andreas Kragler dagegen war an der Front - und blieb zunächst verschollen. Fabrikant Murk erscheint den alten Balickes als idealer Schwiegersohn: Schließlich könnte er die Fabrik übernehmen und ihr finanzielles Überleben sichern. Anna wehrt sich zunächst, gibt jedoch widerwillig dem Drängen nach und wendet sich Murk zu. Doch am Tag der Verlobung-Anna ist inzwischen schwanger-taucht Kragler wieder auf: schwer kriegsbeschädigt zwar, an Körper und Seele verletzt, aber mit dem Herz am rechten Fleck. Genauer gesagt sogar am linken, denn er entwickelt Sympathien für die Spartakisten, die inzwischen auf den Straßen die Revolution ausrufen. In seinem Unglück wird er von Murk und der Familie Balicke erniedrigt und geschlagen, und so stürzt sich Kragler, verbittert ob des Verlusts seiner Verlobten, in den politischen Kampf. Beim jungen Brecht siegt noch die Liebe: Als Anna wieder um Kragler wirbt, ist es um dessen Spartakus-Enthusiasmus geschehen. Das Familienglück lockt.

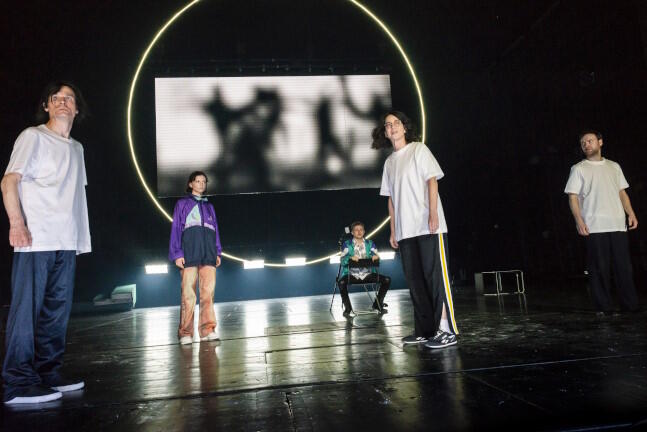

Dass Brecht ein solches Ende zu Papier gebracht hat, mag verwundern: Sich der Liebe wegen von der Ideologie abzuwenden, gestattet er sonst höchstens sich selbst. Und so lässt er schon bei der Uraufführung 1922 einen inzwischen für die Brecht-Rezeption ikonisch gewordenen Satz an die Wände des Zuschauerraums pinseln: „Glotzt nicht so romantisch!“ Auch Regisseurin Felicitas Brucker gefällt der Brecht’sche Schluss nicht. Sie versucht in ihrer Inszenierung am Schauspielhaus Bochum einen Spagat zwischen Historie, Modernisierung und Überschreibung. Im modernen Bühnenbild, das erst während der ersten Szene langsam aufgebaut wird, steht links der berühmte Brecht-Satz. Dabei käme in Bruckers Aufführung niemand auf den Gedanken, romantisch zu glotzen: Ihre Inszenierung bürstet gegen den Strich. Die Regisseurin will ihr Publikum aus seiner Komfortzone holen.

Zwar wird die expressionistische Sprache des Stücks eindrucksvoll zum Klingen gebracht, aber auch ihre Rohheit und Brutalität wird erbarmungslos ausgestellt. Schließlich herrscht Klassenkampf: „Schämt euch, die die Gedärme gehören euch herausgerissen, aufgehängt gehört ihr dran…“, heißt es da. Annas ungeborenes Kind wird nicht weniger rau begrüßt: „Jetzt wächst dieses Fleischgewächs in deinem Bauch…“. Das ist Original-Brecht. Für den legendären Brecht‘schen Verfremdungseffekt hat Brucker dagegen ihre eigenen Methoden. Ihr auffälligster Schachzug ist derjenige, der am wenigsten überzeugt. So großartig Jele Brückner den Vater Balicke und - virtuoser noch - Oliver Möller die verhutzelte, ein wenig verängstigte und irgendwie in Stereotypen denkende Mutter Balicke auch spielen: Die Genderverkehrung verwirrt eher, da sie über die gesamte Spieldauer zu auffällig bleibt und niemals so selbstverständlich wird, wie man es aus anderen Bochumer Inszenierungen inzwischen gewohnt ist.

Als Verfremdung einleuchtender ist das zur Sprache passende expressionistische Spiel, das nahezu alle Figuren irgendwie beschädigt oder gestört wirken lässt. Krieg, Aufstände, Sorgen um die politische, finanzielle oder auch physische Sicherheit nehmen den Menschen Gelassenheit und Natürlichkeit und wirken traumatisierend. Frappierend deutlich wird das bei der Figur des Kragler, die mit Stefan Hunstein ungewöhnlich alt besetzt ist: An der Wand hängt das Porträt eines bezaubernden jungen Beaus, der den Kragler der Vorkriegszeit darstellen könnte, aber der Typ, der an Annas Verlobungstag hereinschneit, ist ein geschwächter alter Mann, der von schrecklichen Brandwunden furchtbar entstellt ist. Umso krasser wirkt der erbarmungslose Hass, der dem Kriegsheimkehrer von dem auf seinen wirtschaftlichen Vorteil bedachten Brautvater entgegenschlägt. Vincent Redetzkis Murk macht sich vor seiner Braut durch merkwürdig verdrehte Turnübungen zum Affen („Ist das deine Liebeserklärung?“, fragt Anna in einem der wenigen humorvollen Momente der Aufführung), und auch Linde Dercon gibt ihre Anna durchgängig verkrampft. Dass diese Frau tatsächlich lieben kann, ist kaum vorstellbar. Eine emotionale Bindung zu Kragler wird kaum spürbar; es ist wohl eher die im Vergleich zu Murk erheblich moralischere Grundhaltung, die Anna an Kragler schätzt. Distanzlos springt der sensationsgeile, intrigante Reporter Babusch (Jakob Schmidt) um die Gesellschaft herum und weidet sich am Unglück der anderen - ein Sensationsjournalist der abstoßendsten Art.

Womit wir bei den vielfältigen aktuellen Bezügen der Aufführung sind. Aggressive Medien und Kriegsgewinnlertum sind dabei eher Neben-Aspekte. Die Piccadilly-Bar wird in „Café Vaterland“ umbenannt - deutet sich da ein Rechtsruck an? In Kriegszeiten wäre das wohl Normalität. Verzweifelte, traumatisierte, schwerverletzte Kriegsrückkehrer und schockierte Frauen, die die immer noch geliebten Männer empfangen - das ist Realität in der Ukraine und in Russland. Angesichts sich zuspitzender Kriegsgefahr in Europa sollte sich jeder Wehrfähige schon mal mit dem Konflikt auseinandersetzen, dem sich Kragler ausgesetzt sieht. Kämpft er für seine Überzeugungen (werden heutige junge Männer für die Demokratie und die Freiheit kämpfen?) oder zieht man die persönliche Sicherheit und Geborgenheit in der Familie vor? „Mein Fleisch soll im Rinnstein verwesen, dass eure Idee in den Himmel kommt? Seid ihr besoffen?“, ruft Kragler einmal in Brecht-Diktion aus.

Was Brucker dazu denkt? In dieser Hinsicht erscheint die Inszenierung ein wenig ratlos. Am Ende werden alle Revolutionäre erschossen, und auch Linde Dercons Anna legt sich kurzerhand zu ihnen auf den Bühnenboden. Zugegebenermaßen: Jede Tendenz-Aussage wäre ja auch angreifbar in dem ungewissen Zustand, in dem sich unsere heutige politische Welt befindet. In anderer Hinsicht nimmt die Inszenierung sehr nachdrücklich Stellung. Regie und Dramaturgie haben den Brecht-Text radikal eingekürzt, ihn aber um Passagen der feministischen Autorin und Journalistin ?eyda Kurt erweitert - utopische Forderungen nach einer Welt ohne Polizei und Gefängnisse inbegriffen. Dabei schaffen es Linda Dercon sowie Jele Brückner in ihrer Zweitrolle als Prostituierte Marie auch ohne Kurts Einschübe, die Rolle der Frauen zu stärken. Sie fordern „Verbundenheit ohne Unterwerfung“, Anna will „Kummer tauschen und keine Ringe“; sich „für Vaterland, Ehre und Nation“ gebär- und kriegstüchtig zu halten, ist für sie keine Option. - „Lerne leiden, ohne zu klagen“, lautet das stereotype Mantra von Oliver Möllers Mutter Balicke. So dachten viele Frauen zur Zeit der Entstehung des Stücks. Eine solche Haltung lässt Brucker weder bei Anna noch bei der Figur der Prostituierten Marie zu. Das zunehmend selbstbewusste Auftreten der jungen Anna, die Entwicklung eines eigenen politischen Bewusstseins und die kritische Haltung sowohl gegenüber der kalten Berechnung des Murk als auch gegen den erneut in den Kampf ziehenden Kragler verleihen der Figur der Anna eine Stärke, die sie im Original nicht hat.

Überflüssig dagegen erscheint das Auftreten der vorwiegend migrantischen Bürgerinnen und Bürger, die in Videoaufzeichnungen Schlagworte einwerfen, die offenbar deutschlandkritisch gemeint sind: Sie sprechen von deutscher Staatsraison, deutschem Wohlfahrtsstaat und den Abfindungen, die sie nicht bekommen haben; sie prangern die Fixierung deutschen Denkens auf deutsche Kultur sowie den Raubtierkapitalismus an und behaupten, die Reichen nicht töten, aber auf einen Dönerspieß stecken zu wollen. Man denkt, wie schön es doch ist, dass sie hier in den Theatern und auf den Straßen gegen ihr Gastland agitieren können, während sie für ähnliche staatskritische Äußerungen in ihren Heimatländern stante pede im Knast landen würden. Wieweit solche Agitation hilfreich ist für das politische Anliegen der Inszenierung, sei dahingestellt, aber natürlich sind diese Szenen eine durchaus zutreffende aktuelle Entsprechung zu den spartakistischen Aufständen in der Weimarer Republik im Nachgang zur Russischen Revolution. Gewinner jedenfalls gibt es nicht in dieser Inszenierung, die einen nach 90 Minuten mit einer Menge Stoff zum Nachdenken in die Bochumer Nacht entlässt.