Mit Sherlock Bones und Margaret Scratcher

Dann hebt er ab, und völlig schwerelos schwebt Jannik Hinsch über unseren Köpfen, kaum sichtbar zwischen den langen Streifen weißen Papiers, die sich gerade aus dem unendlichen All des Duisburger Bühnenhimmels herabgesenkt haben. Sowohl der Raumfahrer als auch das Publikum, das beim Gastspiel des Staatsschauspiels Dresden anlässlich des Akzente-Theatertreffens auf der Bühne sitzt, ist von den Papierschlangen vollständig umfangen. Mit seiner tollen, volltönenden Stimme singt Hinsch ein Lied von The Collection: „…I don’t think I feel guilty… I welcome love at the end of the world…“. Das klingt harmonisch; Hinsch wirkt glücklich. Dabei dient das Lied wohl eher der Selbstvergewisserung, und sein Flug ist eine Flucht. Denn gerade hatte Hinsch seinem Publikum von der bekannten Tatsache berichtet, dass die Kinder von Selbstmördern dazu neigen, sich selbst die Schuld am Tod des suizidalen Elternteils zu geben. Das sei ungerechtfertigt, aber normal. Wer sich mit dem Thema einmal beschäftigt hat, weiß: Das stimmt. Die Figur, die Hinsch spielt, hat einschlägige Erfahrungen.

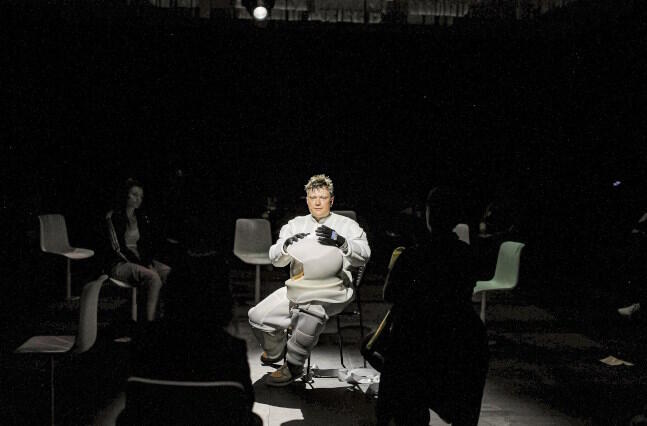

Der Schauspieler, tatsächlich während des gesamten Abends in ein gut gepolstertes weißes Raumfahrer-Kostüm gekleidet, nimmt uns in einem circa 80minütigen Solo mit auf eine Reise durch das Leben eines Menschen, der schon als kleines Kind schwierige Begegnungen mit dem Tod zu überstehen hatte. Bereits im Alter von sechs Jahren sieht er seinen geliebten Hund Sherlock Bones auf seinen Armen durch eine für das Tier erlösende Spritze sterben. Es ist die erste Erfahrung mit der Endgültigkeit des Todes und dem Verlust einer geliebten Seele. Kurze Zeit später begeht die Mutter einen ersten Selbstmordversuch. (Der zweite folgt wenige Jahre später, der dritte - in fortgeschrittenem Alter - wird erfolgreich.) Die Reaktion in der Familie besteht in erster Linie aus: Betroffenheit und Schweigen. Das Kind ist weitgehend auf sich allein gestellt. Und es beginnt, für die Mutter eine Liste zusammenzustellen mit all den Dingen, für die es sich zu leben lohnt. „All das Schöhne“, ist die Liste überschrieben. Es hofft, dass Mutter nicht nur die Rechtschreibfehler korrigiert, sondern Lebensmut schöpft. Weil es Eiscreme gibt und Wasserschlachten, Leute, die stolpern und über die man lachen kann, und weil man ins Meer pinkeln kann und keiner merkt’s. Nicht alles auf der Liste überzeugt die Mutter, aber sie wird ein wenig gelächelt haben. Die Melancholie bleibt: Aus dem Krankenhaus zurück, singt sie ein Lied von Ray Charles: „Drown in my own tears…“

Melancholie - das ist der Euphemismus, mit dem man früher die Depression umschrieb. Irgendwann erkennt der Ich-Erzähler, dass auch er selbst vor depressiven Schüben nicht gefeit ist. Er wird ein stiller Bücher-Mensch. Unter unseren Stühlen finden wir selbst Bücher - Sachbücher, Romane, Anspruchsvolles und Trivialliteratur. Hinsch zaubert Goethes „Leiden des jungen Werther“ hervor. Mit Hilfe des Publikums gibt er eine Inhaltsangabe in a nutshell: Werther liebt Lotte, die sich aus Vernunftgründen und Pflichtbewusstsein nicht von ihrem Verlobten Albert trennt, woraufhin Werther sich erschießt. Er berichtet vom Werther-Effekt, von der Selbstmord-Welle, die nach Veröffentlichung des Romans durch das Land schwappte, und von den Untersuchungen über die kausalen Zusammenhänge zwischen der Selbstmordrate und Medienberichten über reale Suizide. Hinsch erläutert den Begriff der Sozialen Ansteckung. Ja, auch Suizid kann ansteckend sein - und unausgesprochen ist klar, dass die Figur, die dies alles in Duisburg berichtet, sich selbst meint. Was, fragt der Erzähler verzweifelt, ist eigentlich der richtige Begriff: „Selbstmord“, „Selbsttötung“, „Suizid“, „Freitod“? Denken wir mal drüber nach: Das sind Begrifflichkeiten, die dasselbe meinen, aber eine unterschiedliche Konnotation haben - auch in moralischer Hinsicht.

Der Sohn holt die Liste mit „All dem Schönen“ wieder hervor, als Mutter ihren zweiten Suizidversuch unternimmt. Er ist inzwischen zehn Jahre alt ist. Die Liste wird erwachsener, der Sohn auch. „Die Stimme von Edith Piaf, auf ein Baguette geritzt“, lautet einer der poetischsten Überlebens-Gründe. Tausend Einträge soll die Listen umfassen, so ist der Plan. Auf einer großen Tafel an der Seite unseres Sitzbereichs steht die Nummer 847: „Wenn man nicht weiß, ob das schon das Ende ist“. Den Rezensenten erinnerte die Tafel an die Tafeln mit den zehn Geboten, die Gott dem Propheten Moses am Berge Sinai übergeben hat. Tausend schöne Gründe für das Überleben konstituieren für den Lebensmüden fast so etwas wie eine Pflicht, das Leben weiterzuführen. Aber die Reflexion über das eigene Leben und die Depressionen der Mutter führen beim Ich-Erzähler schon früh zu einem „kristallklaren Begreifen, warum man nicht mehr leben will“. Und so wird die Liste schon aus Selbstschutz immer länger.

Der Sohn, inzwischen schüchterner Student, verliebt sich in der Bibliothek klammheimlich in die schüchterne Uli. Die findet die Liste in einem geliehenen Buch und ergänzt sie. Ihre Ergänzungen lesen sich wie eine einzige zarte, ja: ergreifend zärtliche Liebeserklärung. Die Einträge auf der Liste werden verträumter. Man heiratet, führt eine Weile ein glückliches Leben zu Dritt - mit Katze Margaret Scratcher. Bis dass die Depression wieder das Kommando übernimmt und die Ehe zerstört. Doch auch nach der Trennung zerstört sie nicht das gegenseitige Commitment. Die Liste wird am Ende eine Million Einträge haben - daher die langen Papierbahnen. „Palindrome“ kommen drauf - natürlich unter der Nummer 123321. „Sex“ war übrigens erst die Nummer 9996. Nicht nur, weil man im Alter von sieben Jahren, als der Junge die Liste begonnen hat, noch nicht an Sex denkt. Es gibt so viele profanere Gründe, für die das Leben lohnt.

Jetzt hat der Rezensent einen Text voller Melancholie geschrieben, vielleicht einen Text, der ein wenig Hoffnung gibt. Das trifft die Atmosphäre des Abends aber nur näherungsweise. Duncan Macmillan und seinem Co-Autor Jonny Donahoe ist trotz des traurigen Sujets ein hochkomischer Text gelungen; wieder und wieder brechen wir in befreiendes Lachen aus. Es ist phänomenal, in welcher Blitzesschnelle Jannik Hinsch beim Publikum widersprüchliche Stimmungen hervorzurufen versteht. Mit traumwandlerischer Sicherheit hält er die Balance zwischen Humor und Ernst, zwischen Lachen, Trost und Traurigkeit. Mit großer Empathie reagiert Hinsch auch auf sein Publikum. Denn das ist für den Erfolg des Abends wichtig: Es spielt ausnahmslos alle Nebenrollen des Stücks. Es liest die Einträge auf der Liste, was niemanden von Ihnen schrecken wird. Aber einer von Ihnen wird den Tierarzt spielen müssen, eine die etwas skurrile, aber einfühlsame Kinderpsychologin Dr. Zippelius-Mühlrath, die mit ihrem Sockenhund Snoopy sogar in hohem Rentenalter noch einmal einen telefonischen Rettungseinsatz fahren muss. Nein, minimalimmersiv ist diese Aufführung nicht gerade. Aber keine Angst: Jannik Hinsch geht so empathisch und vorsichtig mit seinen Gästen um, dass niemand diese milde Art des Mitmachtheaters peinlich finden muss. An dem vom Rezensenten besuchten Abend hat Hinsch aber besonderes Glück mit seiner aus dem Publikum gefischten Uli. Sie spielt mit, sie improvisiert, sie geht auf ihren professionellen Spielpartner ein. Bloß Klavierspielen kann sie nicht. Und dann… zeigt ihr Jannik Hinsch ein paar Handgriffe, und die beiden spielen vierhändig Daniel Johnstons „Some Things Last A Long Time“ - wunderbar harmonisch, als hätten sie nie etwas anderes getan. Auf die Liste der Dinge, für die sich das Leben lohnt, schreiben wir den Besuch dieser Aufführung.