Sind wir alle an Bord eines sinkenden Schiffs?

Ein Mann in Tweet tritt vor den roten Samtvorhang, begrüßt das Publikum mit „Guten Abend“, nimmt den Gruß aber sofort wieder zurück, da dies „definitiv kein guter Abend“ sei, sondern ein schrecklicher mit erschütternden Nachrichten. Er fragt, ob es an einem Abend wie diesem überhaupt Sinn mache, „hier zusammenzukommen und einen Vortrag zu halten, zu hören über Kunst.“ Und obwohl wir ja zu einem Theater- und nicht zum Vortragsabend zusammengekommen sind, hören wir ihm weiter zu, wie er sich als „Goya-Experte“ vorstellt und versichert, dass die „finster, brutal, wahnsinnigen“ Werke dieses Künstlers perfekt zum heutigen Abend passen.

Es geht um das Bild Schiffbruch mit Zuschauer, ein Epilog zu der Serie Die Schrecken des Krieges, in der Goya (1746-1828) die Kollateralschäden des Krieges: „Massaker, Folter, Verstümmelungen, Hunger, Vergewaltigungen“ dokumentiert. Wir erfahren, dass dieses Meisterwerk seit hundert Jahren verschwunden ist und der begeisterte Redner es dementsprechend niemals zu Gesicht bekam. Und auch Goyas Zeitgenossen konnten es nicht bewundern, weil er es aus Angst um sein Leben versteckte und erst vierzig Jahre nach seinem Tod zur Veröffentlichung freigab. Bevor der Experte das nie gesehene Bild eindrucksvoll beschreibt, stellt er als Motivation des Künstlers in den Raum: „Er fragt sich – und uns – was es bedeutet, Zeuge zu sein. Was schulden wir dem, was wir sehen? Was wir wissen.“

Interessant ist, dass Goya zwar ein Bild Der Schiffbruch, aber keines mit einem Betrachter des Geschehens malte. Allerdings wählte der Philosoph Hans Blumenberg den Titel Schiffbruch mit Zuschauer für seine 1979 veröffentlichte Untersuchung der Schiffbruch-Metaphorik an Beispielen der Literatur- und Philosophiegeschichte von der Antike bis ins zwanzigste Jahrhundert. Im Programmheft verweist die Dramaturgin Nina Rühmeier darauf, dass bereits Lukrez, Goethe und Nietzsche das Bild des Schiffbruchs nutzten, „um über Rettung oder Untergang, aber auch über mögliche Zeugenschaft nachzudenken“. Der Professor schließt seinen Vortrag mit dem Fazit: “Wir sind nicht nur Betrachter, wir sind selbst mit an Bord des sinkenden Schiffs.“

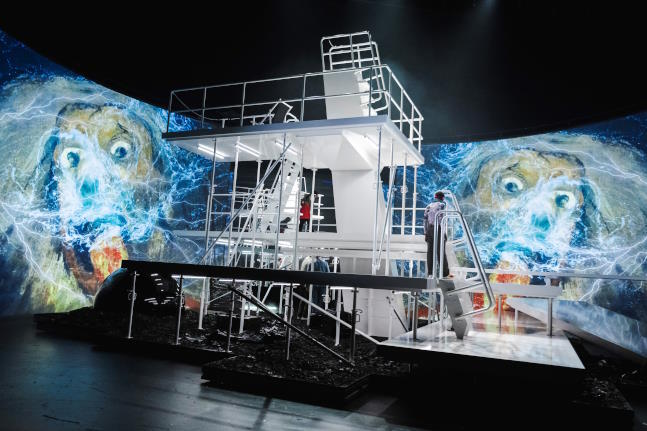

Der Vorhang öffnet sich und auf einer raumgreifenden Videowand im Halbkreis toben Wassermassen von Blitzen durchzuckt: Weltuntergangsstimmung. Davor, mitten auf der Bühne, ein mächtiges, fünfetagiges Turmgebilde aus weißem Gestänge - an einen Sprungturm oder eine Kommandobrücke erinnernd - hier den komfortablen Wohnraum der einst reichen Schiffbauerfamilie simulierend. Das Ganze dreht sich, spiegelt sich und schafft so zusätzliche Unruhe im turbulenten Geschehen.

Während rundherum die Naturgewalten toben, liegt oben auf dem kleinen Plateau im fünften Stockwerk der Patriarch des Hauses, der alte Reeder, im Sterben. Den müssen wir uns vorstellen, der taucht nicht auf. Nacheinander erscheinen seine vier erwachsenen Kinder, es gibt Streit, Verstrickungen, Enthüllungen. Wir hören, dass der Vater wegen dubioser Geld- und Waffengeschäfte fünf Jahre im Knast saß und nur zum Sterben nach Hause durfte.

Als erstes erscheint Edi, der Herr Kunstprofessor, er ist der Älteste, in allem etwas strickt, mal wertkonservativ, mal überdreht, dabei seit langem zutiefst zerstritten mit dem Vater. Er hoffte, ihn tot anzutreffen. Yuri Englert zeichnet ihn grandios. Der zweitälteste, Manu, Nachlassverwalter der insolventen Firma und des Skandals, gibt sich im seriösen Business-Outfit als Streitschlichter und Retter des Familiennamens sowie Rechte Hand des Vaters, die ihn vor Schlimmerem bewahrte. Nikolaus Benda gibt diesen Typen ziemlich blass und bieder, was zu den späteren Enthüllungen nicht recht passt. Etwas Ambivalenz sollte da doch aufblitzen. Temperamentvoll dagegen die Tochter Uma - gegeben von Orit Nahmias, einer engen Mitarbeiterin von Yael Ronen - hier eine selbstbewusste Juristin, Ergebnis eines israelischen Seitensprungs des alten Herrn, deren kluge Nachfragen und Forderungen in kuriosem Code Switching von Manu - wie wir später verstehen, aus gutem Grund - permanent abgewiesen werden. Dann ist da noch Fred, Sohn aus zweiter Ehe, ein erfolgreicher Tänzer, der als einziger ein ungebrochenes Verhältnis zum Vater hat, wirklich trauert, allerdings auch rechtzeitig vor der Firmeninsolvenz bei der Scheidung der Eltern finanziell durch die Mutter abgesichert wurde. Angewidert von den Streitereien, will er den Clan verlassen, doch draußen herrscht Chaos, alle Verkehrsmöglichkeiten sind zusammengebrochen. Grandios, wie sich Kelvin Kilonzo in dieser Rolle durch das bizarre Treppen- und Stangengewirr schwingt und sich nicht umstimmen lässt, wenn Edi ihm gegenüber die eigene Stellung zum Vater rechtfertigt mit dem Mythos vom Kinderfressenden Kronos, anhand des finsteren, unheimlichen Goya-Gemäldes Saturn verschlingt seinen Sohn. Die grausige Geschichte wird auf der Videowand durch das herangezoomte, aufgerissene Maul des Kinderfressers mitten im Wellengetöse in die Gegenwart geholt.

Was das Erbe angeht, behauptet Manu, dass nichts mehr da sei, selbst das Haus gehöre der Bank. Er versucht, die Geschwister auf eine Sprachreglung festzulegen, stellt sich dabei selbst als Opfer im Geschehen dar.

Doch dann bricht sein Truggebilde zusammen. Uma ist es, die ihm nie glaubte, die den Fremden einlässt, der sich Barak, Mehmet, Slawa oder am liebsten Francesco nennen lässt, angeblich der Zwillingsbruder des verstorbenen Mafioso Rocco ist, mit dem nicht der Vater, sondern Manu kriminelle Geschäfte tätigte. In seiner Version schützte nicht der Sohn den Vater, sondern der Vater den Sohn und ging sogar für ihn ins Gefängnis. Manu sei es, der die Waffengeschäfte mit Yergeny Prigozin, dem Anführer der russischen Wagnertruppe tätigte und von ihm als Garantiedepot das nach der Oktoberrevolution verschwundene Goya-Gemälde Schiffbruch mit Zuschauer erhielt, das in Genf im Safe deponiert wurde und das Francesco jetzt zur Ermittlung des Verkehrswertes durch den Goya-Professor mitbringt. Ein Goya als Kollateral im Familienbesitz: Edi schätzt den Marktwert auf 120 Millionen und macht sich vor Begeisterung in die Hosen. Allerdings fehlen wichtige Provenienzpapiere und so schlägt er vor, das Bild dem Prado zu schenken und damit sich selbst zum Helden der Kunstgeschichte zu machen. Doch bricht sein lebhaft vertretener moralischer Anspruch zusammen, als sich herausstellt, dass er zwei Millionen braucht, um eine Missbrauchsklage seines Assistenten gegen ihn abzuwehren. So entscheidet man sich für den Schwarzmarkt, der zwölf Millionen bringen würde. Francesco bietet sich an, das zu managen, brüstet sich mit einer Großtat: „Großes Feuer in Los Angeles. Meine Arbeit. Sehr professional. Qualität.“ Während die dysfunktionale Familie im Haus bereit ist, jeden moralisch-ethischen Anspruch aufzugeben, bricht außen eine Feuersbrunst aus, Qualm steigt auf, auf der Videowand lodern die Flammen: alles wird zerstört.

Ein bisschen viel wird da von Yael Ronen in ihrem Thriller zusammengepfercht: Erbschaftsstreit, Vater-Sohn-Konflikt, Bürgerkrieg, Ukraine-Krieg, Kunstraub, Waffenschmuggel, Missbrauch (Me Too mal unter Männern), Betrug, Bestechung und Erpressung und ganz nebenbei noch die Feuerkatastrophe in Los Angeles. Dazu noch in Wort und Bild Goyas und Rubens Meisterwerke mit ihren Monsterbildern. Mag das Eine oder Andere etwas mutwillig zusammengefügt, gar konstruiert sein, so ergibt diese komödiantische Dystopie doch einen höchst unterhaltsamen Theaterabend - von fünf glänzenden Schauspielenden eindrucksvoll auf die Bühne gebracht.