Kriegsbilder und ihre Betrachter

Grotesk verzerrte Leiber, blutüberströmte Leichen: Jenes Grauen des Krieges, das Pablo Picasso in seinem Gemälde „Guernica“ eher andeutet, hat das belgische Theaterkollektiv „FC Bergman“ drastisch in Szene gesetzt. Für seine Uraufführung als letzte Premiere der diesjährigen Ruhrtriennale-Spielzeit setzte es eine Spielfläche, deren Proportionen dem berühmten Werk entsprechen, zwischen zwei Zuschauerblöcke in die Bochumer Jahrhunderthalle. Darauf die geschundenen Menschen, alles in Picassos schwarzweißer Optik. Ein starkes Schreckensbild.

Der Doppeltitel Guernica Guernica weist darauf hin, dass zwei Themen in den Blick kommen: der Angriff der Franco-Faschisten und der deutschen Legion Condor auf die spanische Stadt im Jahr 1937 und seine Reflexion in einem Kunstwerk. Die Wucht des ersten Bildes wird zunächst durch den Einsatz einer Kameradrohne verschärft, die Details auf Leinwände projiziert.

Der Effekt erschöpft sich allerdings schnell. Und wenn die 80 Statisten ihre Bühne verlassen, dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis all die Stangen entfernt sind, mit denen die Figuren gestützt wurden.

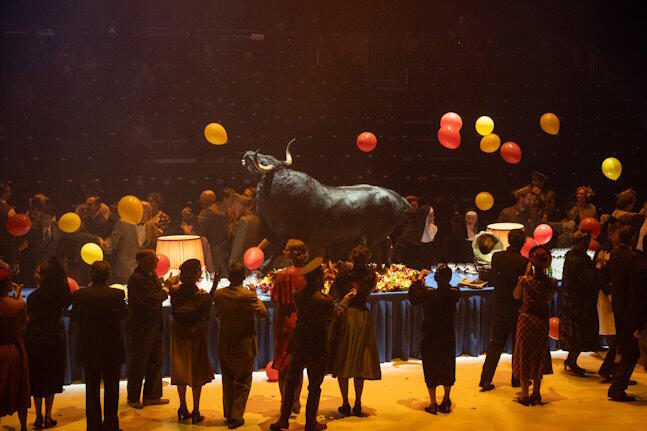

Zum zweiten von drei Bildern erscheinen die Darsteller verwandelt, aus den Opfern sind bunt kostümierte Täter geworden. Mit einem pompösen Fest sollte nämlich im Juli 1937 der 50. Geburtstag des spanischen Kommandanten gefeiert werden, der aber kurz zuvor starb. Die Theatermacher stellen das geplante Fest nach: Champagner, Spiele, Musik und Uniformen bis hin zum Hakenkreuz. „Lustige“ Fotos sind nun auf den Leinwänden zu sehen. Es ist der am besten komponierte Teil des szenischen Triptychons.

Den dritten Teil, ganz der Perspektive Picassos und seiner späteren Betrachter gewidmet, prägt unfreiwillige Komik. Ein Picassodarsteller, dessen Alt-Männer-Maske historisch gewagt ist, pinselt auf eine durchsichtige Leinwand Guernica-Motive, und wie im Picasso-Film Henri-Georges Clouzots sieht man von der anderen Seite das Bild entstehen. Zu Ravels Bolero rollt die Leinwand langsam über die Spielfläche, auf der Betrachterseite versammeln sich immer mehr Handy-bewehrte Museumsbesucher. Die Kritik am flachen Voyeurismus vor dem dargestellten Schrecken wird dem anfänglichen Ernst nicht gerecht; der aufwendig gemachte Abend offenbart in 80 Minuten spürbare Längen. Das kurze Kain-und-Abel-Vorspiel zu Beginn und die leere, wieder mit den Stützen versehene Bühne am Ende wirken als etwas bemühter Appell, den Gehalt des Triptychons ins zeitlos Gültige zu denken.

Kurz und bündig: Aufwendige, aber nur teilweise überzeugende szenische Reflexion auf die Zerstörung Guernicas und deren Verarbeitung.