Die Liebe nach den Zeiten des Erdbebens

Man kennt sie inzwischen, diese ultra-relaxten, eher beiläufigen Einstiege in die Inszenierungen von Christopher Rüping. Und die plötzlichen Einschübe, während derer die Schauspielerinnen und Schauspieler in bester postdramatischer Manier Erlebnisse aus ihrem Privatleben berichten, auch. Es kann schon mal eine volle Stunde dauern, bis das Ensemble sich bequemt, endlich die erwartete Geschichte zu erzählen. Trotzdem hat man meist seine helle Freude an solchem Vorspiel. Aber dass ein Schauspieler so wie bei der Premiere von All about Earthquakes am Schauspielhaus Bochum schon nach einem lässig-unbeholfenen „Hello“ mit riesigem Applaus begrüßt wird, hatten wir noch nicht. Und einen so schnellen Einstieg in eine Rüping-Geschichte auch nur selten: Der Schauspieler erzählt eine lustige Geschichte über seinen einstigen Umgang mit Lampenfieber und kündigt dann einen Blick zurück auf die erste Probenwoche an. Da habe man Erdbeben geübt.

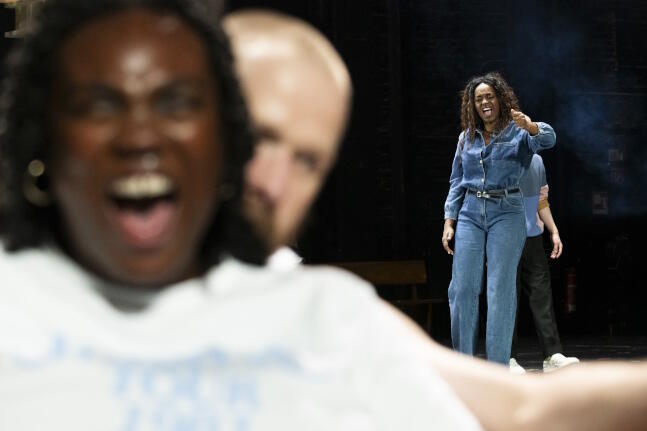

Und schon herrschen Chaos und Geschrei. So schnell kann Atmosphäre von gelassenem Komödiantentum in beklemmendes Angstgefühl kippen. Und ebenso schnell geht es wieder zurück. Denn die Komödie macht vor Katastrophen nicht Halt. Als die Schauspielerin Danai Chatzipetrou von dem in ihrer Kindheit erlebten Beben auf Zypern im Jahre 1999 erzählt, bei dem sie ihre vier Goldfische einbüßte, hat das makabren Witz. Lustvoll stellen die Schauspieler die Flossen-Bewegungen der ins Trockene geschleuderten Fische nach, und man lacht, anstatt die armen Viecher zu bedauern. Die übrigen Erdbeben allerdings, die das Bochumer Team nachzustellen versucht, gehörten zu den schlimmsten der Weltgeschichte.

Heinrich von Kleist, dessen Novelle Das Erdbeben in Chili aus dem Jahre 1806 der Aufführung zugrunde liegt, bezog sich historisch auf das Beben in Santiago von 1647, ideengeschichtlich auf das Lissaboner Beben von 1755. Letzteres bot für viele Philosophen und Schriftsteller den Anlass, Leibniz‘ Theorie von einem liebenden allmächtigen Gott in Frage zu stellen. Unsere Welt als die von Gott geschaffene beste aller möglichen Welten? Über solche Interpretationen staunt man noch heute, wenn man gestern die Tagesschau geguckt hat. Die meisten der Beben, die rekordverdächtige Werte auf der Magnituden-Skala aufwiesen, fanden in der Post-Kleist-Ära in Chile statt: 1960 und 2010 zum Beispiel. Zu Kleists Zeiten konnte man noch keine Messungen durchführen. Aber die Kirche gab’s schon, mächtiger als heute, und ebenso die Gottgläubigkeit und den Glauben an die Liebe. Dass der Hauslehrer Jeronimo und seine blutjunge Schülerin Josephe sich ineinander verlieben und nach dem Rausschmiss des Lehrers durch Josephes strengen Vater ausgerechnet im Klostergarten folgenreich vereinigen, ruft bei Kleist den Erzbischof auf den Plan. Das arme Mädchen wird zum Feuertod verurteilt und später zur Enthauptung „begnadigt“, der Lehrer inhaftiert. Das große Erdbeben, das in letzter Sekunde die Hinrichtung Josephes verhindert und Jeronimo die Flucht ermöglicht, wird bei Kleist je nach Standpunkt der personae dramatis als Strafe Gottes oder als Gnade der Jungfrau Maria interpretiert - als gottgewollt jedenfalls. Kleist lässt für die beiden Liebenden infolge des Erdbebens für kurze Zeit eine Utopie fern von patriarchalischem Denken, Klassenbewusstsein und religiöser Bigotterie wahr werden, „eine Art hierarchie- und gewaltfreie, vom Willen zur Dominanz befreite“ Situation, wie es Regisseur Christopher Rüping in einem Gespräch mit seiner Dramaturgin Angela Obst ausdrückt. Nach 24 Stunden geht das Blutbad weiter.

Die grotesken (und manchmal auch kitschigen) Verwicklungen der Kleist’schen Geschichte wollen wir hier nicht weiter aufdröseln. Was das Klassenbewusstsein angeht, taugt auch in den finstersten Ecken unserer heutigen Gesellschaft eine Liebe zwischen Angestelltem und höherer Tochter nicht mehr zum Skandal. Bei Rüping jedoch wird die Josephe mit jungmädchenhaftem Charme von der 65jährigen Elsie de Brauw gespielt, Jeronimo von dem fast 25 Jahre jüngeren Moses Leo - und ein quasi inversiver Altersunterschied wird Emmanuel Macron und seiner Brigitte zum Trotz auch heute noch argwöhnisch beäugt. Entsetzt reagiert William Cooper als Josephes längst erwachsener Sohn (bei Kleist ist er die Frucht der Liebe im Klostergarten) auf diese Konstellation und reizt das Publikum zu entlarvendem Lachen: „Mutter, wo siehst du dich in 15 Jahren?“ - Ja, dann ist Josephe 80, während ihr 55jähriger Gatte hoffentlich voll im Leben steht. Seit Harold and Maude und Heinrich von Kleist hat sich an der Reaktion der spießigen Umwelt auf solche Partnerschaften wenig geändert. Die Grande-Dame Elsie jedenfalls wird wie Kleists minderjährige Josephe ins Kloster eingeliefert, und der reaktionäre Erzbischof schickt den beiden den schadenfrohen Wunsch hinterher, Jeronimos sehnsuchtsvolle Blicke möchten doch bitte „an den kalten Klostermauern zerschellen“. Schon anno dunnemals aber hätte sich kein Mensch aufgeregt, wenn ein alter Knacker mit einer jungen Puppe aufgelaufen wäre, vorausgesetzt, der Knacker verfügte über Macht und Geld (was auf den Hauslehrer leider nicht zutraf).

Wie heißt es bei Brecht: „Dauerten wir unendlich, so änderte sich alles. Da wir aber endlich sind, bleibt vieles beim Alten.“ Gesellschaftliche Dogmen ändern sich äußerst schleppend. Eine, der zu Recht die Geduld fehlte, weitere Jahrhunderte auf gesellschaftliche Veränderungen zu warten, war die linke US-amerikanische Feministin Gloria Jean Watkins aka bell hooks. Rüping erzählt Kleists olle Katastrophen-Scharteke zwar über weite Strecken nah an der Novellen-Handlung, aber auch mit zahlreichen Brechungen, viel Ironie und dem Blick und der Diktion des 21. Jahrhunderts. Schon dadurch verleiht er der alten Erzählung eine hinreißende Modernität. Für die Utopie von einer Gesellschaft der Liebe nimmt er zusätzlich Texte von bell hooks zu Hilfe. Die wiederum verknotet er mit dem mehr als 30 Jahre alten Haddaway-Hit „What is Love“, der in der Inszenierung gleich mehrfach erklingt. Was Liebe sei, hat Haddaway durchaus im Sinne von bell hooks beantwortet: Sie sei „einzigartig und individuell“ und habe „mit Vertrauen, Ehrlichkeit und Hingabe zu tun". bell hooks drückt das etwas akademischer aus und unterscheidet die Liebe von der psychoanalytisch definierten Cathexis. In den Worten von Rüping definiert die Autorin Liebe als, „eine Praxis…, die versucht, das geliebte Gegenüber wachsen zu lassen, größer zu machen, nicht im Sinne einer Heroisierung, sondern indem man den eigenen Geist weitet und sich auf die andere Person so einstellt, dass diese sich ebenfalls weitet.“ Soziale Normen und überlieferte Gesellschaftsstrukturen, Dominanzstreben und Konkurrenzverhalten seien auf dem Feld der Liebe außer Kraft gesetzt. Das klingt in der Theorie selbstverständlich, ist es in der Praxis aber nicht - siehe Elsie de Brauw und Moses Leo. Und siehe die vielen Wiedergänger von Else und Alfred aus „Ein Herz und eine Seele“, die nach wie vor die patriarchalische Welt bevölkern. Und ist es erst recht nicht, wenn man in die Details von bell hooks‘ Philosophie einsteigt, die auch das Konzept der Monogamie zum Bestandteil des zu bekämpfenden patriarchalischen Herrschaftssystems erklärt.

So weit geht Rüping nicht. Und auch Haddaway wollte seinen Song im Jahre 1993 wohl nicht politisch verstanden wissen. Aber die - im Hinblick auf ihren Zeitbedarf durchaus überschaubaren - Passagen der Inszenierung, die sich auf bell hooks beziehen, wirken als gewollte Störer in Kleists Geschichte rund um Gottesglauben und Aufklärung. So korrespondieren sie in ihrer Wirkung mit den wiederholten Ausstiegen der - ausnahmslos überzeugenden - Schauspielerinnen und Schauspieler aus ihren Rollen. Geschickt vermeiden Rüping und seine Dramaturgin Angela Obst, dass die Fremdtexte allzu sehr nach erhobenem Zeigefinger oder moralischer Erziehungsanstalt klingen. Eingebettet in die superwitzige, frische Erzählung stört der Störer nicht, sondern er ist eine zusätzliche Farbe in der bunten Inszenierung. Rüpings Theater macht Spaß - sei es, dass dem bei Kleist angesichts des Todesurteils für seine Geliebte „die Besinnung verlierenden“ Jeronimo in Bochum ein vorübergehender Gedächtnisverlust widerfährt, sei es, dass Ole Lagerpusch als Pfaffe auf einem Gabelstapler-Papamobil vorfährt und in grotesk pathetischer Pose über den normalen Sterblichen thront, sei es, dass Matze Pröllochs (überraschend spät) zu einem seiner von Rüping-Liebhabern sehnsüchtig erwarteten furiosen Schlagzeug-Gewitter ansetzt. Es gibt viel zu lachen und zu denken in der Bochumer Inszenierung. Man bewundert großartige (und manchmal ebenfalls ironisch eingesetzte) Lichteffekte und man freut sich über kleine Seitenhiebe auf die wundergläubige Kirche oder den Kapitalismus, und da die Schauspieler immer wieder mit dem Publikum flirten, entsteht auch ein Band der Sympathie zwischen Zuschauern und den Akteuren auf der Bühne. Es sei an der Zeit, die Liebe der romantischen Sphäre zu entreißen, hatte es bei bell hooks geheißen. Und doch präsentiert uns das Team ganz nebenbei eine wunderbar zarte Liebesgeschichte. What more do you want?