In der Höhle der Postapokalypse

Die Welt ist untergegangen, jedenfalls zum größten Teil. Wer die Apokalypse überlebt hat, versucht sie auszublenden und sich in Samuel Becketts Endspiel lieber mit weniger schmerzlichen Dingen, höchstens noch mit der Vergangenheit, zu beschäftigen. „Wir verlieren unsere Haare, unsere Zähne, unsere Interessen, unsere Ideale“ heißt es, aber was bleibt?

Nobelpreisträger Samuel Beckett verfasste seinen Endzeit-Einakter 1956 als vermeintliche Komödie, doch schnell wird klar: „Es ist nichts Komisches in der Welt, aber wir lachen darüber.“ In einem kleinen Unterschlupf fristet der blinde und gelähmte Hamm, zusammen mit seinen Eltern Nell und Nagg und seinem immer gehorsamen Diener Clov, sein Dasein zwischen Beruhigungsmitteln, Zwieback und schmerzlich melancholischen Erinnerungen an früher. Nicht nur die Welt scheint zerstört und trostlos, auch das Refugium der vier Überlebenden macht keinen besseren Eindruck. Nell und Nagg leben nach einem Unfall, durch den sie ihre Beine verloren haben, in Mülltonnen, wo sie von ihrem Sohn Hamm in wechselseitigem Hass vernachlässigt werden. Ähnlich kühl verläuft die Beziehung zwischen Hamm und seinem Diener Clov, der wirklich jeden absurden Befehl seines Herren ausführt und sich selbst fragt wieso. Zwischen Abhängigkeit, Manipulation und Kontrolle bewegen sich die Figuren teils absurd enthusiastisch, teils erstaunlich emotional durch Belanglosigkeiten - wie der richtigen Position des blinden Hamm im Raum („ungefähr“ bzw. „so in etwa“ in der Mitte) - und den unausweichlichen Fragen, die wie das Damoklesschwert über dem Stück kreisen und von den Figuren am liebsten ignoriert würden, „Es wird Zeit, dass es endet und doch zögere ich zu enden.“

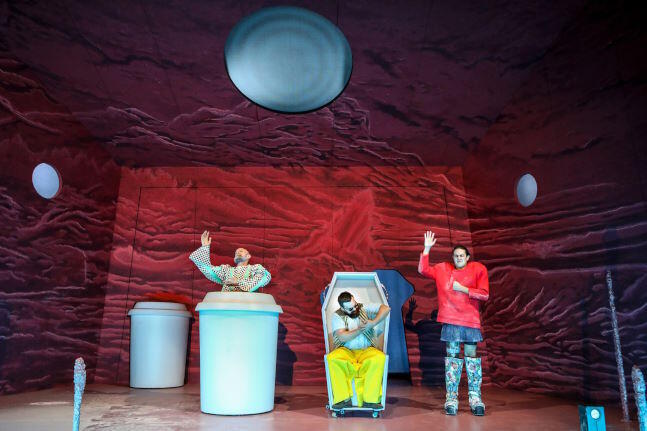

Regisseurin Emel Aydogdu bleibt nah am Text und lässt Beckett Beckett sein. Sie setzt die Figuren nicht in ein formloses Zimmer, sondern in eine Höhle. Im Kontrast zur Endzeit leben die Verbliebenen in ihrer Höhle zwischen Stalagmiten wie Menschen frühester Zeit und blicken durch kleine, hohe Öffnungen hinaus in die zerstörte Welt des fiktiven Heute. Eva Lochners Bühne sorgt damit, begleitet von einem anhaltenden, fernen und unregelmäßigen Plätschern, für eine passend beklemmende Stimmung.

Schauspielerisch trägt allen voran Philipp Noack den Abend als Hamm, dessen Rollstuhl genaugenommen ein gekrümmter Sarg ist. Noack spielt Hamm nicht als unsympathischen Tyrannen, dem die eigenen Eltern zur Last fallen und der die Beziehung zu seinem Diener Clov einzig durch emotionale Manipulation aufrechterhält, sondern als beinahe bemitleidenswerten Sterbenden. Seine Eltern lässt er nur im Fall dringendster Notwendigkeit aus ihren Tonnen hervorlugen und kommandiert Clov unentwegt in spitzem Ton herum, nur um sich danach, fast kindlich, zu freuen, wenn es um die geliebten Beruhigungsmittel oder den von Clov gebastelten dreibeinigen Hund geht. Damit sorgt Noack für ein ambivalentes Bild des egoistisch anmutenden Haus- bzw. Höhlenherren und rückt immer wieder Momente gewünschter Zärtlichkeit, Anerkennung, Routine und Normalität in den Vordergrund. Insbesondere Noacks düstere Monologe entfalten damit eine hochauthentische und emotionale Kraft.

Pablo Alvarado mimt den steifen Clov hingegen mit einer ungewöhnlichen Stärke. So wirkt jeder der zahlreichen Entschlüsse „Ich verlasse dich!“ ernstzunehmend, bis er nur Momente später unter dem nächsten Befehl Hamms einknickt. Schaut er mit dem Fernglas aus einem der kleinen Luftlöcher in die verwüstete Welt, überkommt ihn ein Lachen, das wirkt, als könne es jeden Moment in ein Weinen umschwingen. Alvarado sorgt dadurch und mit seiner fein dosierten, subtilen und hintergründigen Wut für ein nachvollziehbares Bild der Figur, die, gefangen in Abhängigkeit, Manipulation und Schuldgefühl, selbst nicht weiß, wieso sie tut, was sie tut.

Trotz kurzer Auftritte überzeugen auch Maddy Forst und Mathias Znidarec in ihren an Coffee-to-go-Becher erinnernden Tonnen als Nell und Nagg mit prägnanten Szenen. In den harlekinesken Kostümen von Florian Buder wirken die Beiden in ihren Eimern wie Puppen aus dem Kasperletheater und unterstreichen mit ihrer künstlichen Bewegung, Sprache und Sprechweise, dass sie nur traurige Abbilder ihrer früheren Selbst sind - klammernd an Vergangenes, unfähig und ohne Möglichkeit, es wieder aufleben zu lassen.

Aydogdu sorgt damit in ihrer Inszenierung für ein ambivalentes und tiefgehendes Bild der Figuren, setzt hingegen aber auf wenig Anderes. Viele Versuche witzige Elemente einzubauen, wirken aufgesetzt und kaum passend. Diverse Tanz- und Gesangseinlagen entfalten keinerlei Wirkung, so steht unter anderem eine Ballade zwischen Maddy Forst und Mathias Znidarec in ihren Mülltonnen zum Lied Teenage Dirtback der Band Wheatus zwar für sich, bietet aber sonst keinerlei Kontext. Viele komödiantischen Einlagen wirken dahingehend deplatziert und neben Becketts scharfem, kritischem Witz à la „Bedenken Sie, Sie sind auf der Erde, dagegen gibt es kein Mittel!“ flach und unangebracht. Darüber hinaus lässt sich auch sonst kein inszenatorischer Fokus finden - Emel Aydogdu inszeniert das Endspiel größtenteils so, wie es geschrieben wurde und lässt das Stück für sich sprechen, ohne selbst eine Linie vorzugeben. Die Inszenierung wirkt dahingehend zwar konsequent und schlüssig, entfaltet aber sonst, trotz diverser Anknüpfungspunkte zu noch immer aktuellen Themenkomplexen, keinerlei tiefergreifende Wirkung, die man nicht auch selbst, durch die eigenständige Lektüre des Texts, erfahren hätte. „Wir sind doch nicht etwa im Begriff etwas zu bedeuten“, wundert sich Diener Clov konsterniert in einer der letzten Szenen - Emel Aydogdus Inszenierung muss sich diese Frage jedenfalls nicht stellen.