Ein verjüngter Brecht

Der schwere tiefrote Samtvorhang öffnet sich ganz klassisch, doch die schwarze, kahle Große Bühne im voll besetzten Stadttheater assoziiert so gar kein klassisches Theater. Soll es auch nicht. Wir erwarten ein Musterbeispiel Brecht’schen epischen Lehrtheaters. Das will uns nicht auf der theatralen Illusionsbühne mit einer Scheinwirklichkeit unterhalten, sondern Konflikte aufzeigen, gesellschaftliche Probleme und Ungerechtigkeiten durchleuchten. Es fordert zum Nachdenken und Handeln auf. Und das wagt das junge Duisburger Spieltrieb-Ensemble ausgerechnet mit einem Stück, an dessen Ende „alle Fragen offen“ bleiben, vor allem die, ob der Mensch in dieser Welt gut sein kann, ohne dabei selbst vor die Hunde zu gehen.

Die einzige Requisite ist ein hüfthohes Kiefernholzregal quer über der Drehbühnenmitte, auf dem siebzehn Personen sitzen, die im Stück fünfundzwanzig Rollen übernehmen werden. Eine kommt nach vorne an den Bühnenrand (Lea Strobe), stellt sich vor als Wang, Wasserverkäufer von Sezuan, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sezuan, in der so große Armut herrscht, „dass nur noch die Götter helfen können“ und tatsächlich seien „einige der höchsten Götter schon unterwegs“ nach Sezuan. Die Regisseurin Damira Schumacher kürzt das „Vorspiel“, lässt das übrige Personal hinter dem Regal verschwinden und schickt in strahlendem Licht drei Götter (Jamie Cremerius, Tekin Karacali, Theresa Schild) in silbrig glitzernden Kostümen vor einem funkelnden Lametta-Behang auf die Bühne. Von göttlicher Würde keine Spur: der männliche Part mit Sonnenbrille und Shorts, alle drei zu Karikaturen verfremdet. Es gilt, wenigstens einen guten Menschen zu finden, der ihnen Quartier gibt, damit „die Welt bleiben kann, wie sie ist“. Da die Brecht’schen Götter auch in Duisburg weder allmächtig, noch allwissend sind, ist es an Wang – der als Vermittler zwischen Götter- und Menschenwelt fungiert - diesen guten Menschen zu finden. Nach mehreren Absagen bleibt nur die Prostituierte Shen Te (überzeugend gespielt von Lulu Feuser) die sich zur Aufnahme der Götter überreden lässt. Die zahlen großzügig mit irdischem Geld, mit dem Shen Te einen Tabakladen eröffnet. Als ihr bescheidener Wohlstand von ihrer Umgebung rücksichtslos ausgenutzt wird, erschafft sie ein Alter Ego, den Vetter Shui Ta, der mit kapitalistischer Kälte und Rücksichtslosigkeit den Laden rettet und erweitert.

Eindrucksvoll, wie Lulu Feuser, nur durch Mantel und Hut äußerlich verändert, vom „Engel der Vorstädte“ zum ausbeuterischen „Tabakkönig“ wechselt. Besonders eindrucksvoll sind dabei die Szenen, wenn es um den geliebten Yang Sun geht, dessen schonungslos egoistischen Forderungen sie auch als Shui Ta nicht immer widerstehen kann. Er ist es, der den vermeintlichen Vetter schließlich wegen Entführung oder gar Mordes an der „verschwundenen Cousine“ vor Gericht bringt. Als falsche Richter erscheinen die Götter, durch Lockenperücke und Robe verfremdet, doch unfähig, aus ihrer realitätsfernen Götterwelt (hinter der Bretterbarriere) zu verstehen, was auf Erden (vorne auf der Bühne) geschieht. Schließlich gibt Shen Te sich zu erkennen: „Euer einstiger Befehl/ Gut zu sein und doch zu leben/ Zerriss mich in zwei Hälften“. Die Götter - völlig verwirrt, entsetzt und ratlos - beschließen, schnell „hinanzufahren“ „heimzugehn in unser Nichts“. Doch in Duisburg entschweben „die Erleuchteten“ nicht wie bei Brecht auf einer rosa Wolke, sondern in einem silbernen Körbchen laut singend im Bühnen-Himmel.

Den Brecht‘schen Verfremdungseffekt betont die Inszenierung durch den leicht nach hinten geschoben, oft komödiantischen Spielablauf, der die Distanz zum Publikum ganz konkret unterstreicht. Auch wenn die vom Autor eingebauten Handlungsunterbrechungen durch Zwischenspiele, direkte Ansprachen ans Publikum oder Lieder nicht immer voll ausgespielt werden, so wird das „Lied des Wasserverkäufers im Regen“ durch den witzigen Einschub eines Tanzes mit farblosen Plastikschirmen zur gelungenen sarkastischen Kommentierung des Klageliedes - ganz im Sinne des Autors.

Den Epilog, in dem Brecht das verehrte Publikum auffordert, selbst einen guten Schluss zu finden, haben Damira Schumacher und Michael Steindl ganz gestrichen, vermutlich in der Hoffnung, dass das ungewöhnlich junge Publikum von allein darauf kommt. So bleibt es vorerst bei dem berühmten Fazit des Autors: „Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen/ Den Vorhang zu und alle Fragen offen“.

Brecht gibt dem Stück den Untertitel Parabelstück und setzt dem Text den Verweis voran, dass „die Provinz Sezuan für alle Orte steht, an denen Menschen von Menschen ausgebeutet werden“. Er veränderte diese Bemerkung in einer späteren Ausgabe jedoch dahingehend, dass Sezuan „heute nicht mehr zu diesen Orten“ gehöre. Wenn sich diese Bemerkung auch auf (von Brecht vermutete) Veränderungen in China bezieht, so gilt das zweifellos für vieles mehr. Das Stück entstand unter Mitarbeit Ruth Berlaus und Margarete Steffins in den Jahren 1938 bis 1940 und kam 1943 in Zürich zur Uraufführung. Umso interessanter, dass es trotz aller Distanz zum Duisburger Publikum, trotz seiner belehrenden Längen (fast drei Stunden mit Pause) mit viel Szenenapplaus und herzlichem Schlussapplaus gefeiert wurde.

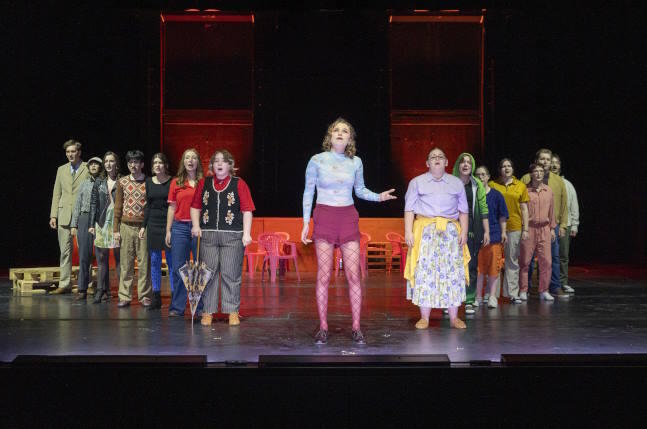

Zu feiern galt es an diesem Abend auch der 20. Geburtstag des Jugendclubs im Theater Duisburg Spieltrieb, eines sich stets aktualisierenden Ensembles von jungen Leuten, die unter professioneller Anleitung zweimal im Jahr eine Produktion auf die Bühne bringen. Warum diese spritzige Gruppe sich fürs Jubiläum allerdings den sperrigen, mit Gesellschafts- und Religionskritik beladenen Brecht-Text vornahm, ist schwer verständlich. Umso erfreulicher, dass es den jungen Nicht-Profis gelang, mit Humor, toller Mimik, Gestik und Sprache und vielen live gesungenen und temperamentvoll getanzten Musiknummern aus dem Lehrstück einen unterhaltsamen Abend zu machen.